Katy

(20代)

〈受験情報〉

学習スタイル:CPA会計学院(通学→通信)

受験歴:短答式(令和4年5月)→短答式(12月)

論文式(令和5年8月)→論文式(令和6年8月)

営業職からの転身。高校・大学受験経験なし。

元々は営業職に従事していましたが、将来の選択肢を広げたいと思い、会計士を志しました。

高校・大学の受験経験がなく、会社で取得を求められた合格率50%前後の資格は2回不合格となり上層部から呼び出されるほど勉強が苦手でした。

受験期間は3年。

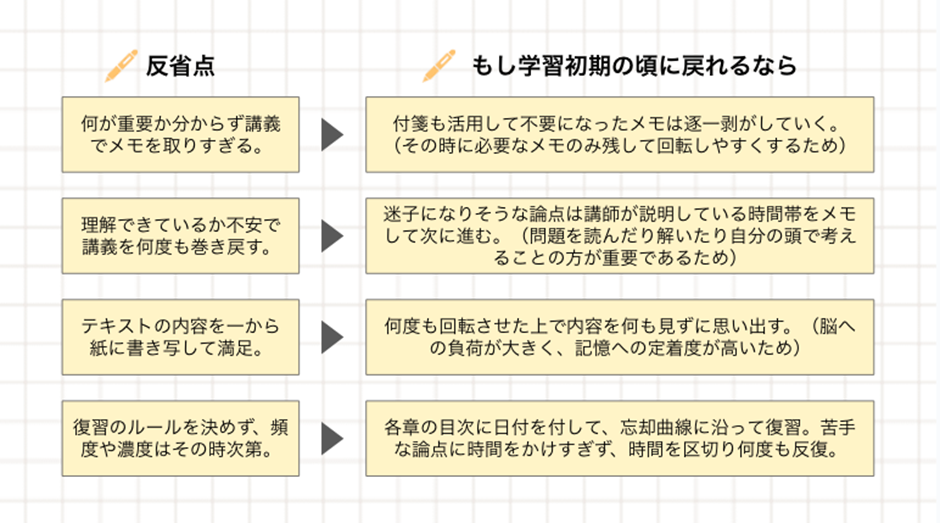

数多くの失敗を糧に3年目で大きく成績を上げることができました。

過去の失敗談や具体的な改善点も交えながらお伝えしていきますので、少しでも受験生の皆さまの合格への一助になれば幸いです。

学習スタート半年後、専念に切り替え

令和3年9月、2年後の論文合格を目指してCPA会計学院に入学。

当初はフルタイムで働いていたため、朝の2時間と仕事後の2時間の計4時間ほどを勉強に充てていました。

土日は時間があるものの、1日7〜8時間程度しか集中力が持続せず。

学習を始めて半年、合格に対する思いの強さとゴールへの道のりの遠さを再確認し、会社を退職して学習に専念する決断をしました。

まずは量が重要だと思い、勉強時間を確保するために以下のことを行いました。

・朝6時までに起床しなければ脱落となるオンラインイベント(jiji合宿)に参加

・jiji合宿がない期間は自ら発起人となり、模擬jiji合宿を行う(予備校主催の交流会、旧Twitter、jiji合宿完走お疲れ会を通じて知り合った人とLINEで繋がり、グループを作成)

・周囲の受験生の勉強時間をリアルタイムで可視化できる情熱タイマーを導入

このように刺激のある環境に身を置いた結果、月300〜350時間の勉強時間を確保でき、1回目の短答式試験(令和4年5月)までに短期集中で2,000時間を費やすことができました。

しかし、結果は合格ボーダーを12.6%も下回る惨敗。

12月短答を突破して論文合格を目指した2年目

5月短答では特に計算科目が足を引っ張っていたため、他校の答練も含め、多くの問題演習に手を出す作戦を決行。

9月から始まる直前答練では、D判定とE判定ばかりの前回と違い、A判定を取ることが増えて成長を感じました。そして、12月の本試験は合格ボーダーを僅かに0.6%上回り、合格する形になりました。

ここから8月の論文を目指すことになりますが、数多くの課題を抱えていることを、この時は知る由もありません。

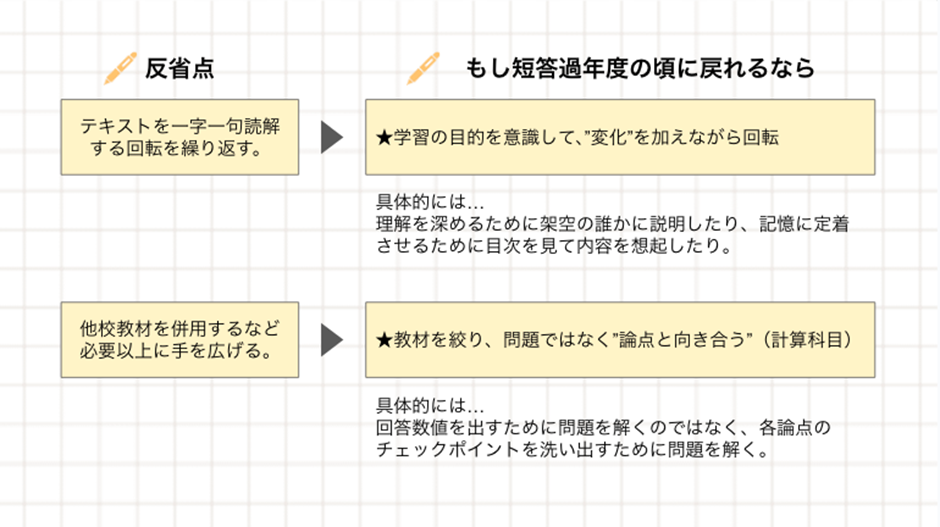

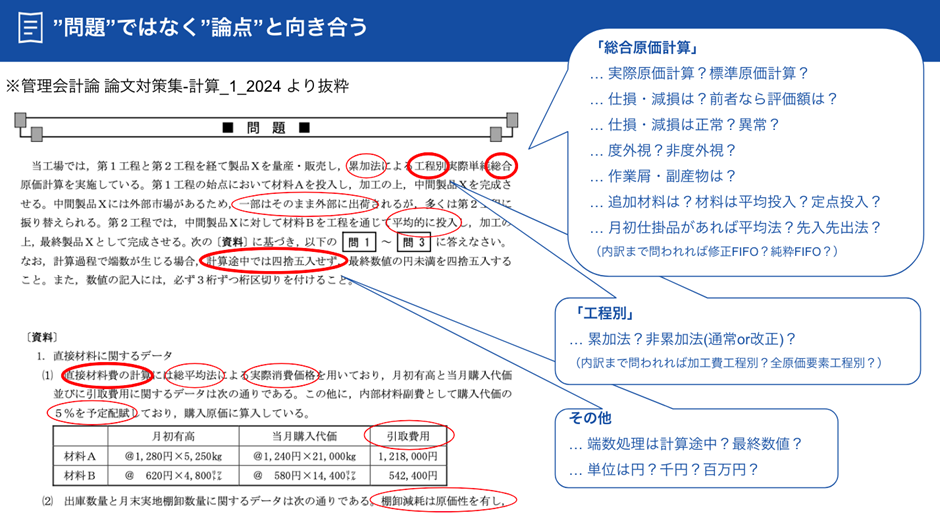

ちなみに、”論点と向き合う”とは、下記の図のイメージで、問題を見た瞬間に論点を瞬時に思い浮かべ、能動的に必要な情報を探す訓練を繰り返すということです。

答練で好成績を取っている過年度生の中には、本試験で下振れしたということもよく聞きます。

これはひとえに、予備校特有の形式に慣れて、自分の実力を過大評価しているだけではないのかなと。(過去の自分も多分に漏れず)

私が受験期の3年目で成績が急伸した大きな理由は、同じ問題と何度も対峙し「この論点から他の問題を出すとしたら?」「もしこの指示があれば難易度はどれぐらい上がる?」といった作問者の視点で日々の問題演習に取り組むようになったことだと考えています。

周りの受験生に話を聞くと、前述した俯瞰的な視点を自然に持てる人とそうではない人がいるようです。

主観ですが、初学の一発合格者の多くは前者で、私のような不器用なタイプは、初見の問題を解き漁った末に初めて実践できる方法のような気もしています。

少し長くなってしまったため、論文1年目の話は手短に。

とにかく復習と日々の答練に追いつくことに必死で、気がつくと本試験の当日を迎えていました。

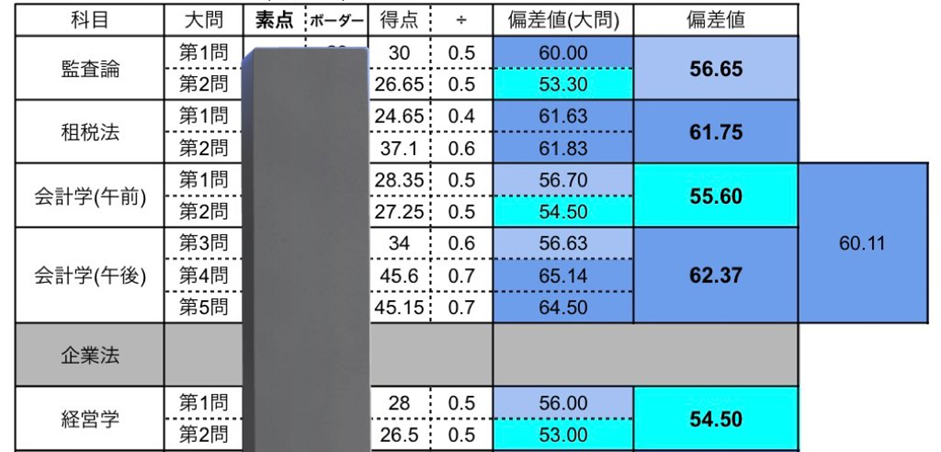

本試験は偏差値が0.25足らず、あと1歩のところで不合格。不幸中の幸い、企業法のみ科目免除でした。

12月短答の翌日には論文対策を実施し、厳密に計算して平均学習時間は1日10時間。

それでも日々の答練では総合偏差値で52を超えることがほとんど無かったため、自分の力不足を認めざるを得ませんでした。

ようやく軌道に乗った3年目

全てをぶつける思いで、最後の1年と決めて論文に再挑戦することを決意。

まず、はじめに行ったことは以下です。

①学習しやすい環境の整備

②モチベーションの高い受験仲間を作る

③開示答案を自分なりに分析

④様々な合格者の体験記を読んだり直接話を聞く

⑤校舎に足を運んで色々な教材を見に行く

⑥各科目の講師に開示答案を見ていただき、課題の洗い出しと使用教材の選定

⑦学習全体の相談がしやすい講師に、学習計画の擦り合わせと目標を宣言

⑧具体的な目標と行動指針を紙に書いて、目に入る場所に貼りつける

目標は「2桁順位での合格」と「苦手科目でも偏差値56以上を取ること(得意科目がコケても必ず合格できるようにするため)」の2つを設定し、学習を再開しました。

出来ない自分のイメージやこれまでの勉強法を断ち切った結果、答練では、総合偏差値52を超えることがほとんど無かった初学の頃と一変して、60前後を安定して取ることができました。

本試験では、偏差値58.87(合格者1603人中、232位)という成績でした。

当初の目標はどちらも達成できませんでしたが、2日目の会計学午前が終わった段階で「今年はいける」と確信できたことで、その後の就職活動も安心して臨むことができました。

大問ごとに見ると、努力が反映されやすい所で確実に稼いでおり、安定合格を目指すにあたっての再現性もあるのではないかと思います。

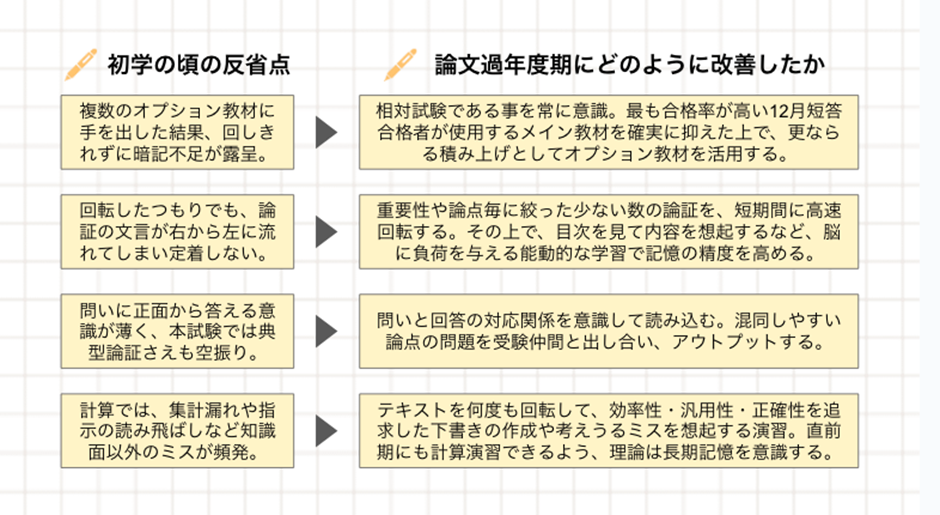

以下、論文期の振り返りです。

おわりに

論文合格後に、別の資格にも挑戦し無事に合格することができたのですが、改めて「一つの教材と向き合う事」の重要性を実感することになりました。

簡単に刺激が得られる講義や新しい教材と違って、反復はとにかく退屈。ただ、本番を意識しながら何度も繰り返せば、同じ物でも違う視点で見れるようになるのかなと。

拙い内容ではありますが、最後までお付き合いいただきありがとうございました。

【こちらもオススメ!】

合格体験記の一覧