T.A

(20代、京都大学4年)

〈受験情報〉

学習スタイル:CPA会計学院(通信)

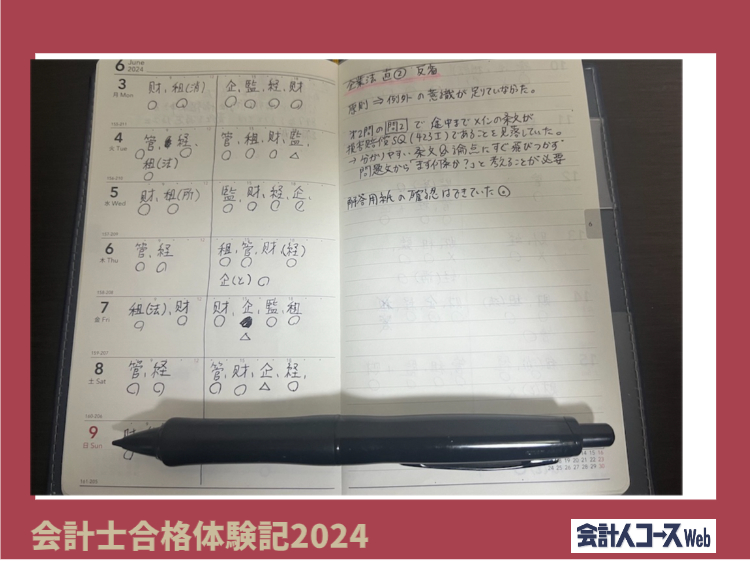

▶トップ画像はスケジュール管理帳(本人提供)

高校時代から士業に興味

私は自分自身で専門性を高め続けられて、それを活用して商売をすることができる「士業」に対して、高校時代から興味をもっていました。

大学に入学して簿記の講義を履修して学習していくうちに、士業のなかでも公認会計士を目指してみようと大学2年生の夏に決心しました。

会計系の士業としては公認会計士以外にも税理士がありますが、公認会計士資格を取得すれば税理士資格もついてくるので公認会計士を目指しました。

具体的な学習方法や学習計画

学習方法は理解重視

まず私が実践していた学習方法ですが、どの科目にも共通してまずは「理解すること」を重視していました。

具体的には授業を視聴する段階では、私は通信生だったので、わからないなと思ったときは何度も動画を巻き戻して納得がいくまで講師の説明を聞き込みました。

それでも納得できない部分があれば、その場で付箋を貼って、あとで講師やチューターに質問していました。

また、自分で例題や問題集を解く段階でも、なぜこのように処理するのかわからなければ、すぐにテキストの該当ページに戻って理解するように努めました。

このように私は「理解すること」を重視して勉強をしてきましたが、そうするメリットは2点あると思います。

まず1つ目は、授業を見たり一度目の復習をしたりするといった初期の段階で理解をしておくことで、その後の勉強がスムーズに進むようになります。

最初の段階でよく理解をしておくことで、あとは何度も問題を回転して暗記するだけといった状態にもなれますし、問題を解く際に理解不足で時間を無駄にすることも少なくなります。

また、ちゃんと理解することで、暗記するときにも単純暗記が必要な量が減るので暗記の負担も小さくなります。

2つ目は、現場対応力がつくことです。

本試験は当たり前ですが予備校の講師ではない専門家の方が作問されているので、予備校のテキストで扱ってないような切り口の問題も出題されます。

このときに内容を理解しておくと初見の問題でも、「原則から考えたらこんな感じの処理をすべきだよな…」といったことが多少わかるようになります。

主観ですが近年の会計士試験は、作問者があえて予備校が扱ってないような論点や切り口の問題を混ぜる傾向にあると思います。

そのため、現場対応力は今まで以上に大切になっていると感じます。

学習計画

次に学習計画ですが、勉強の初期段階は恥ずかしながらあまり学習計画を立てていませんでした。

短答式試験の直前期や論文式試験の勉強時に、月や週単位でどの科目にどれだけの時間を配分するかを事前に決めて勉強する習慣を身につけました。

というのも、勉強の初期段階は動画を消化してその復習をするくらいしかやることがなかったので、学習計画の必要性を当時は感じていませんでした。

しかし、短答直前期や論文期は勉強すべき科目がたくさんあったので、科目間で勉強時間が大きく偏らないようにするためにそのような学習管理を行なっていました。

今振り返れば、学習の初期段階ではかなり非効率な勉強をしていたので、学習計画を初めから立てておけばよかったなと反省しています。

学業との両立のコツ

大学生(とくに国公立大学)の方は、大学の単位取得と会計士試験の勉強の両立がたいへんだと感じている人も多いと思います。

私は大学の講義にはちゃんと出席し、期末は試験の勉強や期末レポートの作成にかなり時間を費やしていたので、とくに大学3年生のときは結構しんどかったことを覚えています。

当然ですが、大学の講義に出席するとなればその分だけ会計士試験の勉強に充てる時間も減ります。

そこで、私はいわゆる空きコマがあれば必ず大学附属の図書館で予備校の勉強をするようにしていましたし、その日の大学の講義が終わればすぐ図書館に直行して勉強するように徹底していました。

加えて、短答の直前期にはスマホやパソコンでできるWeb問題集を使ってスキマ時間を有効活用していました。

学業と両立しようとしたら時間もタイトになってたいへんですが、大学で学ぶアカデミックな内容は非常に有益なものだと思います。そのため、大学の講義を簡単に切ったりするのは勿体無いことだなと個人的に感じます。

モチベーションの保ち方やマイルール

会計士試験はよくマラソンや長距離走に例えられます。

そのくらい長期間にわたって努力を継続し続けることが求められる骨の折れる試験であることは間違いありません。

少し突拍子もないことを言いますが、長期間の勉強をするにあたってモチベーションに頼り続けているのもあまりよろしくないと感じます。

というのも、モチベーションに頼って勉強をしているとモチベーションの高い日には長時間勉強して、低い日だとあまり勉強しないことになるおそれがあるからです。

かなり難しい試験でありますので、毎日ムラなく長時間勉強することが大切だと私は思います。

その点を踏まえて私が実践していたのは、「起きたら身支度して何も考えずにすぐ大学の図書館に向かう」ことです。

つまり、日々の勉強をモチベーションに依存するのではなくて、毎日勉強することを習慣化していました。

勉強を習慣化してしまえば、その日のモチベーションの高低に関わらずある程度一定の勉強量をこなすことができます。

勉強を始めたばかりの人は、まず勉強する習慣をつくってしまうことを非常におすすめします。

【こちらもオススメ!】

合格体験記の一覧