Y.H(21才)

<受験情報>

職業:立命館大学・3回生

学習スタイル:CPA会計学院

▶トップ画像は、問題の正誤を管理していた表(本人提供)

計算が得意でなくても、5→8で合格

なんとか5→8での合格を達成することができました。令和6年の第1回短答式試験は不合格となり、第2回の短答式試験でどうにかボーダーで合格、そのまま論文式試験に合格しました(編集部注:「58」や「5→8」は、5月の短答式試験に合格し、8月の論文式試験に合格すること)。

5→8を達成される方は計算が非常に強い方ばかりというイメージがあり、私のような計算が得意とはいえない人でも受かることができるのか受験期は非常に不安でした。ただ、実際に5→8を経験してみると、計算が強いのはもちろん大きな武器になりますが、そこまで得意とはいえなくてもなんとかなると感じました。

そこで、論文の計算にも問題なく立ち向かえるレベルに仕上げるために、私が取り組んでいた計算科目の勉強法をご紹介します。

まずは前年の短答式不合格の理由を分析

おそらく理論科目や租税、経営学は、ほかの5→8を達成された方が詳しくご紹介されると思いますのでここでは割愛します。私はCPA会計学院の通学講座を受講していたため、問題集の名前はCPA生にしかわからないかもしれませんが、ご了承ください。

まず、前年の12月短答不合格後、二度と同じ経験をしないように「自分がなぜダメだったのか」を振り返りました。12月短答の自己採点をしたところ、総合では72.4%だったのですが、財務会計論の計算:72/112、管理会計論の計算:29/60と計算が足を引っ張っていることがわかりました。

敗因は応用問題を解くための基礎力不足

敗因としては、そもそも基礎的な論点を押さえることができず、応用問題を解こうにも応用しようがない状況だったことが挙げられました。12月短答前は個別問題集や短答対策問題集、レギュラー答練を解いてはいたのですが、どれも1、2周しかしておらず、ただ問題をこなすことに意識が向き、論点を定着させることができていませんでした。

1つの問題集を徹底的にやり込む勉強法へ

そこで、様々な問題集に手を出すのではなく、1つの問題集を何周も回転させる勉強法に変えました。ここでその問題集として選んだのがテキストの例題です。テキストはすべての論点が網羅されており、テキストの例題が完璧に解ければどんな問題でも戦うことができると思うからです。難しい問題はテキストの例題の組み合わせ方が複雑なだけだと感じます。

テキストにない問題=皆が解けない埋没問題

もし、テキストの例題を完璧にしても解けなければその問題は埋没になるので解けなくて大丈夫です(笑) テキストの例題だけでは不安に思われるかもしれませんが、私の場合はまずテキストの例題を完璧にするだけでも非常に時間がかかり、理論科目との兼ね合いでそもそも他の問題集に手をつける時間はほとんど残されていませんでした。

実際に私は12月短答後から5月短答までは財務会計論と管理会計論は共にテキストの例題だけしか計算は勉強しておらず、テキストの例題からいきなり短答直前答練や模試を受験しましたが、問題なく戦うことができました。特に管理会計に関してはこの勉強法のおかげで非常に力を伸ばすことができ、何度かA判定をとることができました。

自分が取り組みやすい勉強の仕方を見つけるのも大事

ここからは具体的な回転の仕方についてご紹介します。単に何度も解けば良いのですが、私が特にこだわった点をお伝えします。

見た目で苦手な論点をわかりやすくする工夫

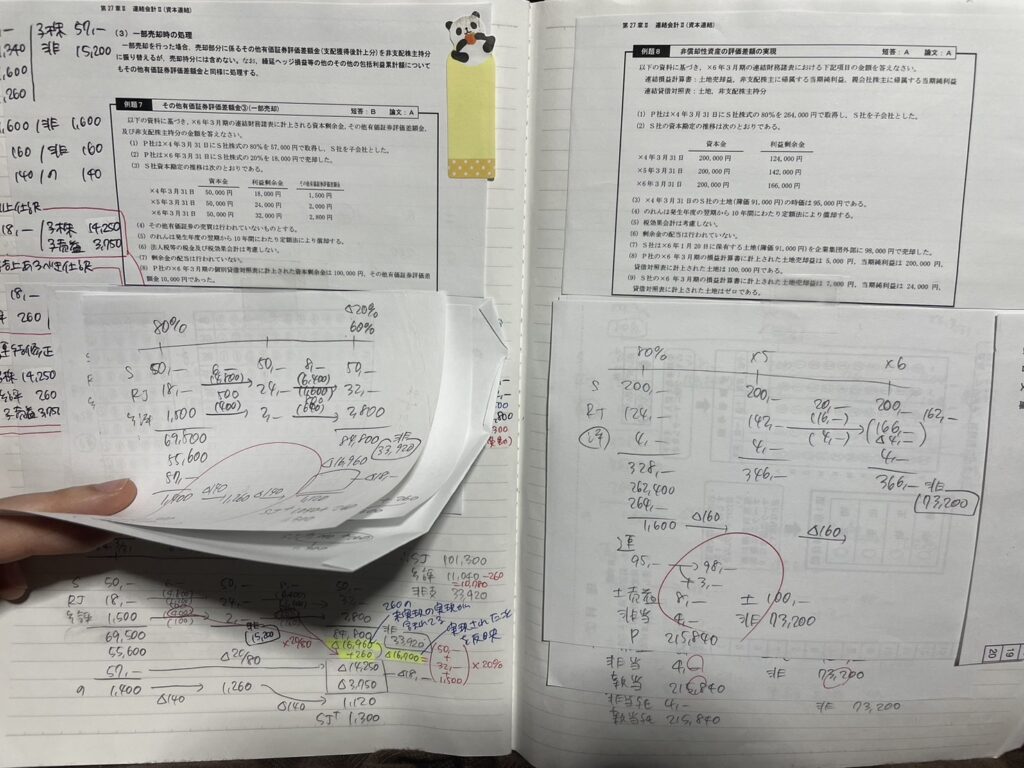

私は問題が掲載されているテキストとノートが分かれていると、持ち運びが負担になり、問題を解くハードルが高く感じました。そこで問題をコピーし、それをノートに貼って何度も解くというスタイルにしました。

1周目は貼った問題の横に普通に解き、2周目は1周目に解いた所の上から紙を貼り、そこに解いていきました。こうすることで、1周目で間違えたところを確認することができ、また間違える問題が高いほどどんどん紙が貼られ分厚くなっていくので視覚的にも苦手な論点に気づきやすくなります。

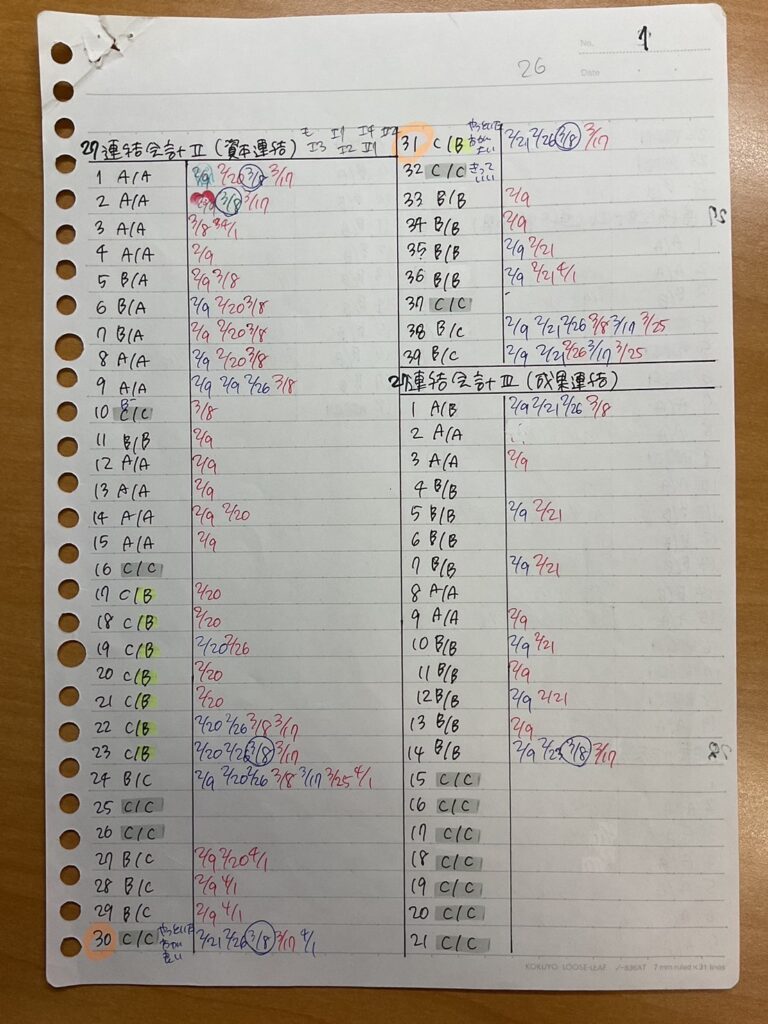

日付と色分けをして、正解/不正解の問題を表で管理

回転する問題については、表を作成して管理していました。

解法を理解し正解できた問題は赤ペンでその日の日付を記入し、間違えたり理解があやふやになったりしていた問題は寒色系のペンで記入し、繰り返し理解している問題を何度も解くことがないようにしました。

受験生へのエール

5月の短答前に基本問題を完璧にすることができたおかげで、論文前は答練を解くだけで計算力を維持することができました。

テキストレベルの問題にしか手をつけていなかったとしても、5→8合格に挑む受験生は5月まで計算に時間を割くことができると考え方を変えてみてはいかがですか? その点では、12月合格生や過年度生よりも計算に関してはアドバンテージがあると思いますよ。

勉強方法は人によって様々ですので、私の勉強方法から取り入れられそうなところを見つけて、

自分のスタイルに合わせて工夫していただけたらと思います。少しでも効率的に勉強するためのヒントになれば幸いです。

不安なことも多いかと思いますが、最後まで諦めずに駆け抜けてください!

【こちらもオススメ!】

合格体験記の一覧