【税理士合格体験記】あつまれ酒税法の受験生!超少数派、酒税法の体験記

- 2025/5/26

- 合格体験記

くりまんじゅうこわい(30代)

大学事務職員

【受験情報】

合格科目と合格年、受験回数:R5年度 簿記論、R6年度 財務諸表論、酒税法(すべて1回で合格)

学習スタイル:大原web通信

▷サムネイル写真は、合格するたびにアクリルグッズのアプリで自作する合格アクリルキーホルダー。毎年増えていくのが励みに。(本人提供)

2年で3科目(簿記論・財務諸表論・酒税法)合格

酒税法の体験記がなさすぎる、周りに受験生が全然いない、本当にいるのか。

だから私は数少ない酒税法の合格者として覚えていることをできるだけ残そう、そう思ってこれを書くことにしました。

私は令和5年度に簿記論、令和6年度に財務諸表論と酒税法に合格し、2年で3科目合格しています。

すべて大原のweb講義で受講。

1月開講で間に合う酒税法

というより、たぶん1月開講しかない。

9月から財務諸表論初学者コースのweb受講を始め、前年受験した簿記論の知識の貯金があったので余裕をかましていた私は、年明けから複数科目受験することを考え始めました。

そこでお世話になった簿記論の先生に相談したところ、お酒が好きなら酒税法は?と薦められたのがきっかけです。

このときのひと押しがなかったら複数科目受験はしていなかったと思います。やはり頼るべきはプロの意見。

しかし同日試験の消費税法は取れなくなった。

一番の懸念事項はご存知のとおり、やはりこれ。

私は実務で必須の消費税法よりも短期合格を優先したこともあり、1月開講でも間に合う追加科目として酒税法を選択しました。

少しでも早く官報合格したい、が目標なのであれば良いのかなと。

消費税は税理士になってから勉強します、せざるを得ない。

というわけで年明けから始まった週2講義(財表と酒税)。

酒税法の計算対策

地獄の芋づる式計算法

私がいちばん伝えたいことはこれなのです。

酒税法は計算と暗記の比率が7:3、暗記の苦手な方が選びたくなるのは、よくわかります。

かくいう私もそうです。暗記したくないよね。

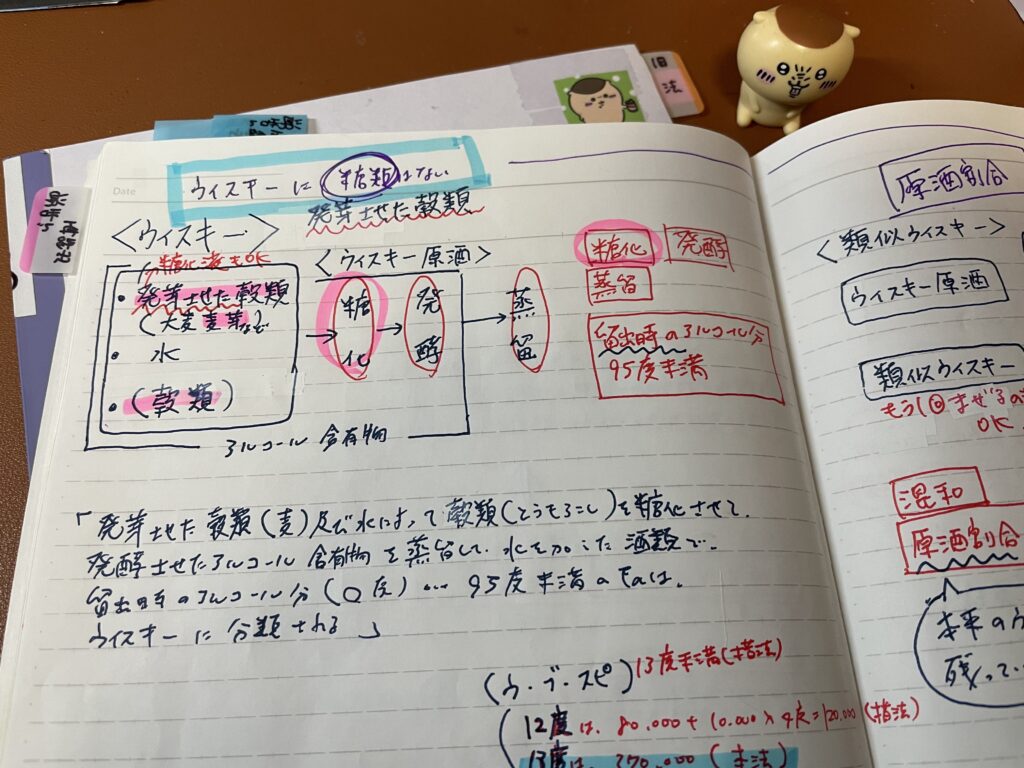

しかし計算にも酒税法特有の酒類の品目判定というものがあって、アルコールの度数や原料から、清酒やビール、ウイスキーなどを判定していきます。

実質この判定は暗記項目なわけです。

そして判定した品目をベースに、決められた税率を当てはめて(これも暗記)、税額計算をしていく。

ということは、品目を最初に間違えると芋づる式にすべて間違えることになります。

こうなるともはや地獄です。

見るも無惨な点数になります。

目も当てられない。

予備校で成績優秀だったのに、本試験の1つの判定ミスで落ちてしまう人がいると、よく講師の先生もおっしゃっていましたが、そういうことなのでしょう。あな恐ろしや酒税法。

こういう少しのミスで敗れてしまったハイレベル経験者と戦わなければならないという未知の脅威も受講中は感じていました。きっと恐ろしく強くて、とんでもねぇやつ。

web受講だから実際会ったことはないですが。

品目判定を制する者が酒税法を制する

この計算の品目判定で覚えるべき要素が多いので、理論以外にも暗記すべき項目が多いのも酒税法の特徴かと思います。

そして品目判定はやはり経験値がものを言います。

珍しい原料だと一度触れてみないといざ初見ではわからないもので、ゲームでいうところの死にながら倒し方を覚えるに近いと思います。

私は経験者に引けを取らないよう、過去問や外販問題集の品目判定の部分だけを解いて、数をこなすことを意識しました。

品目判定後の計算は、総合問題を解いていくうちに流れを覚えてくるので、試験前はとにもかくにも品目判定を毎日解くことと、併せて暗記を回すことを意識していました。

酒税法の理論対策

いうほど暗記は少なくない

「酒税法って、暗記少なめ、計算メインでしょ」

いやいや、そうでもないのです。

暗記のランク表はありますが、順番の優先順位であって捨て項目はほぼなく、Cランクや補足項目も押さえておく必要があります。

令和6年度の試験では、大原の理論テキストの解説レベルのところからもいくつか出題されていました。

理論テキストは薄いので見かけは少ないように見えますが、残念ながらそうでもないです。

私はまずは目先のミニテストの理論を日々こなし、模試の範囲をこなし、大原の宿題のとおりの範囲を講義の配信日までに仕上げる、というその場しのぎ的な暗記を繰り返し、結果としては言われた通りのことをしていたら、試験当日に仕上がっていた、という感じなので、自分でスケジュールを組むよりもプロの采配に任せていたことが成功に繋がったように思います。

「趣旨」酒税法を知らない人に説明できるようにすること

酒税法の理論には、法令の概要を説明する「趣旨」という項目があります。

あくまで趣旨なので、法令のように一言一句暗記する必要はないのですが、やはり内容を自分の中でかみ砕いて理解しないと、いざ書けと言われてもなかなか手は動かないものです。

例えば、酒類の製造場に忍び込んで勝手に持ち出したり飲んだりしたら、その人に酒税は課税されます。

とわざわざ規定に書かれています。

そんな盗っ人おらんのよ!私の中のノブが叫びますが、本当にそう書かれているのです。

法というのはそんな規定いる?と思うようなところまで、穴のないように作られていて、なんとしてでも漏れなく税を徴収しようという強い意思を感じずにはいられない。

こういうところに面白さを感じながら、酒税法を知らない人に話しながら取り組むと、いざ暗記したものとドンピシャでない問題でも、これってこういう理由だったから…と対応しやすくなったと思います。

あとこれは参考になるかわかりませんが、私は黙読暗記派なのですが、黙読のときはきつめの関西弁のイントネーションで頭の中で読み上げていました。

なんとなくそのほうが残っているような気がしています。

関西人(でなくても)よければ試してみてください。

増えていく知識を楽しむ

品目や税率を理解していくと、スーパーやコンビニで並んでいるお酒のいろいろな面白さがみえてくるもので、ストロング系酎ハイが10%じゃなくて、9%の理由なんかもわかります。

酒造メーカーの涙ぐましい企業努力に人知れず感謝する人になれます。

人に話すと結構面白がられます。うんちく披露するのが好きな方はよいかもしれないです。

そのほか酒税法特有のデメリット、勉強のコツ

孤独、受講生少なすぎる問題

これが本当に、本当に、少ない。大原の確認テストで30〜40人なので、例えば成績10位だったとしても上位25%になるわけで、10位なのに成績そんなによくない、という不思議な現象が起きます。

私は出来が良いのか、はたまた不出来なのか。

なんだかよくわからん状態に陥ります。

1つの判定ミスで芋づる式に間違える科目ですから、模試の成績はあまり気にしすぎず、間違えたところを次間違えない復習を心がけることをへこみながらも意識していました。

また受講生のほとんどの受講生はweb受講なので、相談や共感してもらえる人がまわりにはいません。酒税法は孤独な科目なのです。

このように大変孤独な科目ですので、私はほぼ毎週、大原の質問電話で、酒税法の先生に質問や相談をして、疑問点はもちろん自分の理解度を確認していました。

毎週電話していると、電話だけに顔パスならぬ声パスできるくらい覚えていただけました。

孤独な科目な分、疑問や心配は先生に頼り、自分からつぶしていく意思が必要かと思います。

大原のweb祝勝会で初めて自分以外の酒税法の合格者と話したとき、共通の話題で話せることが嬉しくて、自分しかいない砂漠に、小さなオアシスを見つけたような喜びを感じました。

酒税法とはそういう科目なのです。

日頃から酒に興味を持つことと余談

合格したから言えますが、覚えるべきことを覚える、やり尽くした上で、最後はこれかなと思います。

先生のちょっとした補足や規定制定の経緯など、ほーん、ふーんと聞いていたことが、スーパーでお酒のラベルを見たときにふと思い出したり、それがいざ本試験ででたときに完璧でなくてもなんとなく近しいことを覚えていたりして、それを頭から引きずり出して、時間のギリギリまで粘って書き切りました。

それがどれだけ採点に影響したかはわかりません。

でも超高得点勝負の中で頭ひとつ抜きんでるためには、大切なことだったと思っています。

そういう点でも、お酒が好きな方にはぜひおすすめしたい科目です。

受験生にあるまじき行為かもしれませんが、私は試験の1週間前くらいまでほぼ毎日晩酌していました。

酒を知るためです。

という大義名分ができるのは酒税法のいいところ。

あと完全に余談ですが、某名探偵の黒づくめの組織のメンバーの品目を調べたことがあります。

ちなみにジンとウォッカは、スピリッツです。

そのほかもよければ調べてみてください。

複数科目でメリハリ(良く言えば)

私は財務諸表論と酒税法を同時に受験しましたが、財務諸表論の概念的な暗記項目(概念フレームワークなど)が大の苦手で、「一体なにを言っているんだ…」と酒税法は逃げ場的な存在でした。

結果的に8月本試験まで週2の授業になったので、最後の最後までせわしない受験勉強にはなりましたが、よく言えば中だるみすることなく、緊張感をもって取り組めたことが2科目合格に繋がったのかも。

と都合良く解釈しています。

ただぁ!!(粗品)

財務諸表論と酒税法は試験日が同じなのです。

試験直前の調整は難しさを感じました。

6月ごろまではどちらかの科目に偏る日がほとんどでしたが、7月の全統模試あたりから毎日どちらの科目も必ず触れるようにしていきました。

12月時点でいま受講している科目の成績が良い、かつ、時間に余裕があるのであればぜひおすすめしたいです。

いま私は4科目めで法人税法を受講していますが、もともと週2の受講をずっと続けていたので、ボリュームの多い法人税法も今なんとかついていけています。ギリギリですが。

受験生によって環境もさまざまで、勉強時間、できることできないこと、などなど、人によって違うかと思います。

この体験記が全然参考にならなかった方もいるかと思います。

すみません。

これを読んでくださった受験生の方が少しでも酒税法に興味を持ってくれたら、嬉しいかぎりです。

酒税法、しんどいけど楽しいですよ。

お読みいただき、ありがとうございました。