A.K

(40代、IT企業勤務、エンジニア)

〈受験情報〉

学習スタイル:TAC(通信)

受験歴:2022年5月短答 合格:74%

2022年8月論文(令和4年)総合51.17 ※監査論科目合格

2023年8月論文(令和5年)総合51.77 ※経営学科目合格

2024年8月論文(令和6年)総合57.34、398位

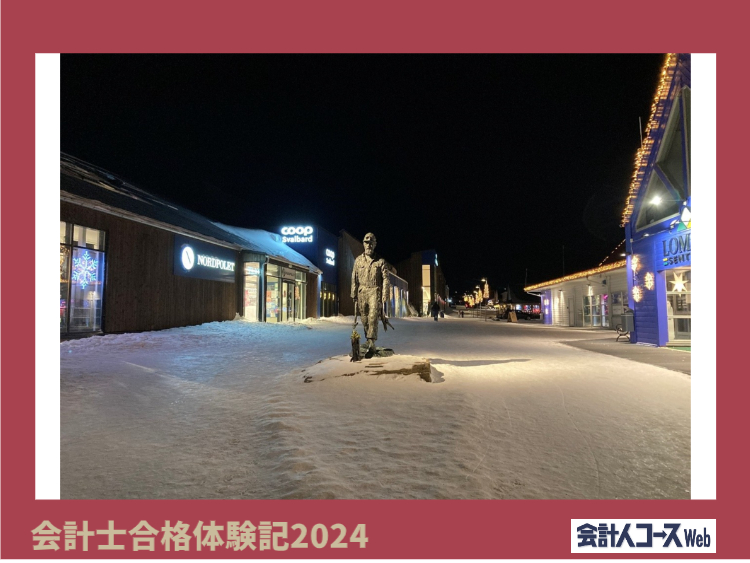

▶トップ画像はA.Kさんが合格祝いで旅したスヴァールバル諸島(世界最北端の街)(本人提供)

ITエンジニアとして働きながら40代で合格!

はじめまして。

私は仕事と両立しながら勉強を続け、この度令和6年公認会計士試験に合格いたしました。

社会人受験生としての立場の他、複数回の短答受験や論文三振リーチも経験しており、どのように乗り越えたか主にお話します。

経営大学院(MBA)で会計学にハマる

社会人10年目頃に通った経営大学院(MBA)で、会計学を初めて受講したことがきっかけです。

当初は財務諸表すら読めませんでしたが、会計を軸に活躍される方々と出会い、数字が会社の状態を物語る点に惹かれ始めました。

もともとITエンジニアとして、社会基盤を支える業務にやりがいは感じており、会計の専門性を持って社会基盤を支える点に魅力を感じ、会計士を目指しました。

短答を複数回受験して突破~大切なのは網羅性

これまで勉強してきたIT系資格では過去問の出題比率が高かったことや、また社会人で学習時間が限られていたことから、テキストよりは答練・過去問の出題箇所を中心に学習していました。

この学習法にて、不思議なもので予備校の模試ではそこそこの点数は取れていました。

しかし、短答式試験でボーダーより数点足りない状況が3回続き、学習方法の見直しが急務でした。

そんな中、答練解説動画にて講師から「答練が本試験に出るかは宝くじ、人生を宝くじに託して良いのか」という趣旨の話を聞きます。

そこで、網羅的に学習すべくテキスト中心の学習に切り替えることでボーダーを突破できました。

その後の論文式試験においても、テキスト中心の学習は基盤となったと感じています。

まさかまさかの論文三振リーチ

論文1回目は短答5月→8月受験にもかかわらず得点率がボーダー付近だったため、このまま勉強すれば論文2回目で合格できるだろうと思っていました。

しかし論文2回目も不合格、得点率もボーダー付近で伸び悩み。論文三振リーチで後がない状況になってしまいます。

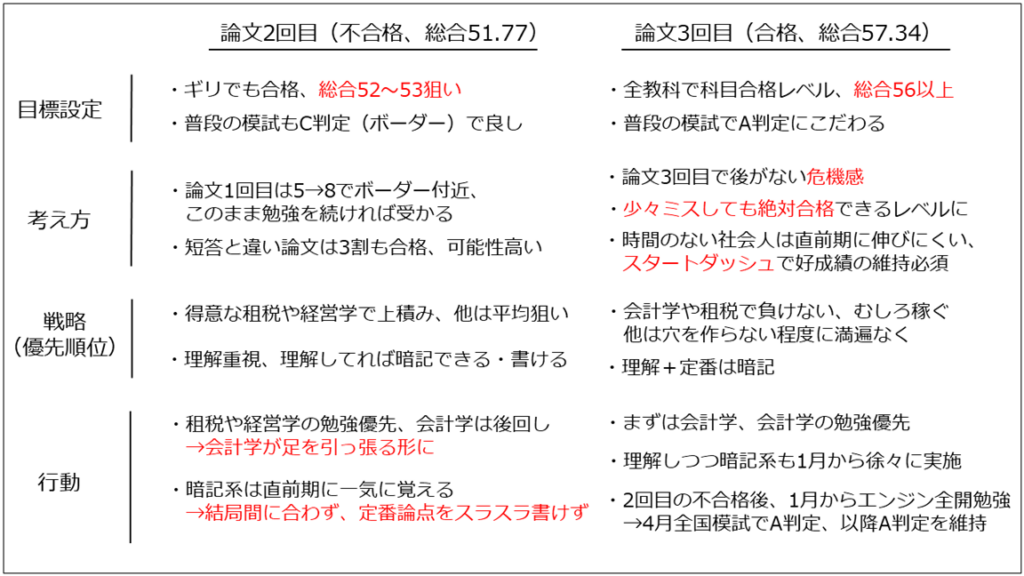

そこで予備校講師の助言をもとに、論文3回目の受験に臨むにあたり、不合格だった論文2回目から目標設定や考え方などいくつか変えました。いま振り返ると論文式試験に臨む考えや姿勢が甘かったです。

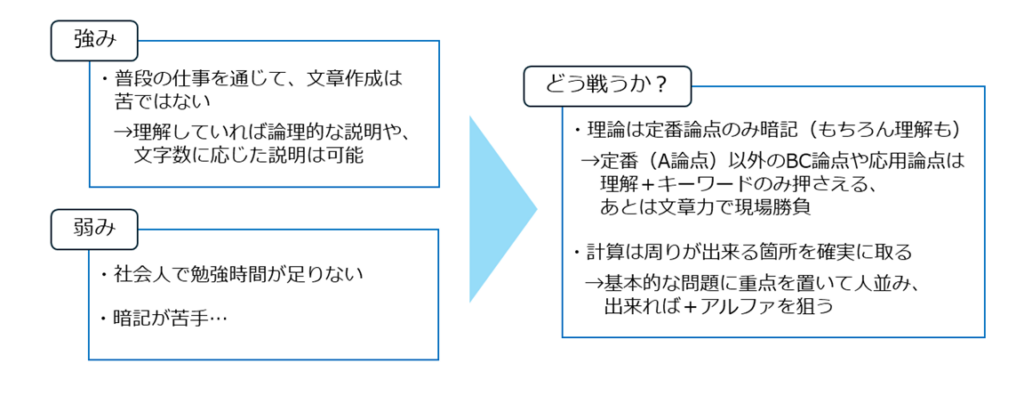

また前提として、自身の強みや弱みを改めて振り返り、どのように戦うか明確にしました。

あとは愚直に学習するだけです。勉強法で工夫した点や、どのようにしてモチベーションを維持・向上させたか、以降で説明します。

勉強法について

計算科目

計算科目では、問題を反復演習するとともに、解いた日付や不正解の問題など簡単に記録することで見える化していました。

学習実績の見える化で自信をつけることや、後々不正解の問題のみを効率的に復習することが狙いです。

また、これは社会人ならではですが、本試験で瞬時に解けるよう、仕事終わりの疲れた頭でも計算問題を素早く解けるかどうかを理解の基準としていました。

理論科目

理論科目では、社会人として暗記できる量も時間も限られる一方、書くことに抵抗はありませんでしたので、暗記は最小限にして、理解とキーワードを押さえることに重点を置きました。

例えば、企業法は必ずしも模範解答通りに書く必要はありませんので、暗記には頼らず、条文と論理展開の構造に着目してインプット学習を進めました。

一方で、特に論文式試験では定番論点は100点満点近くを書けないと厳しいため、覚えるべき論点は暗記することによって、他の受験生との差が生じないよう心掛けていました。

特に理論科目の勉強では、スキマ時間も有効活用していました。

通勤や昼休み時間の活用が一般的ですが、とにかく学習時間を確保したく、それ以外でも脳が空いている時間があれば学習に充てていました。

具体的には、朝の身支度の時間、ルーティンでこなせる家事の時間、ジムの滞在時間などです。

手が空いていないためテキスト等の参照は厳しいですが、暗記論点の想起や復唱など、ある意味では鼻歌感覚で脳内学習を行うことで、日々の学習時間を捻出できました。

モチベーションの保ち方

講義や答練は「基本的に」カリキュラム通りに進める

講義や答練のペースなどカリキュラム通りに進めないと、後回しの癖がつきモチベーションも低下するため、出来る限りカリキュラム通りに進めることを心掛けていました。

そのような姿勢で臨むことで、社会人は特に学習時間が限られますので、モチベーション云々を考える余裕もあまりなく、日々の学習に没頭できました。また突発の残業などあるため「基本的に」と多少の緩みは持たせて、数週間程度の遅れは自分自身の中で許容していました。

過去や未来に頭を切り替える

人間ですから時々モチベーションが低下する時もあります。

そのような時は、カレンダーを眺めて本試験日や合格発表日、その先の自分のありたい姿を想像して頭を切り替えていました。

また、過去の成績や不合格時の受験番号一覧を壁に貼り、当時の虚無感や悔しさを思い出すことで自身を机に向かわせていました。

個人的には不合格時の受験番号一覧を見ると危機感を覚え、最も効果的でした。

勉強の内容や距離感を変えてみる

少し行き詰まったら学習教科を変える、目が疲れたら講義を聞く形式に変えるなど、勉強の内容を変えることで気持ちを切り替えていました。

また全く勉強しない時間を設けてメリハリをつける方法もあるとは思いますが、私は全く勉強しないと心の片隅で罪悪感が残りましたので、勉強との距離感を調整していました。

具体的には、机に向かって常に一心不乱というわけではなく、家事と並行する、ジムでウォーキングしながらなどナガラ学習に変えることで、勉強との距離感を変えながら気分転換も図っていました。

おわりに

私は合格するまで数々の失敗をしています。

短答論文ともに不合格を複数回経験しました。

あろうことか試験で電卓を忘れ、会場周辺を血眼になって走り回ったこともあります。

また、論文式試験で、普段は書けていた任務懈怠の漢字を間違え、冷や汗をかいていました。

不合格も合格も経験していますが、合格してしまえば全てが良い思い出です。

「過去の事実は変えられないが、過去の捉え方は変えることができる」旨、言われることがあります。過去にいくら失敗しようが合格すれば捉え方は変えることができます。

言い換えれば、これまでの積み重ねを活かすには合格するしかないです。

私自身、残業で遅く帰宅しても10分でも15分でも勉強する(そのまま寝落ちしたことも数知れずです)、答練で1点でも多く取るなど日々諦めない姿勢で取り組んでいました。

あと一歩あと一歩と進めていけば合格が見えてきます。

最後まで諦めずに。皆様の合格を心より願っております。 この体験記が、皆様にとって少しでも合格への一助となりますと幸いです。

最後までお読みいただきありがとうございました。

【こちらもオススメ!】

合格体験記の一覧

-150x112.jpg)

-150x112.png)