Makan

(40代、税理士事務所勤務)

〈受験情報〉

学習スタイル:簿記論:資格の大原(通学)、財務諸表論:かえるの財務諸表論(通信)

合格科目:簿記論(2023年 1回目)、財務諸表論(2024年 1回目)

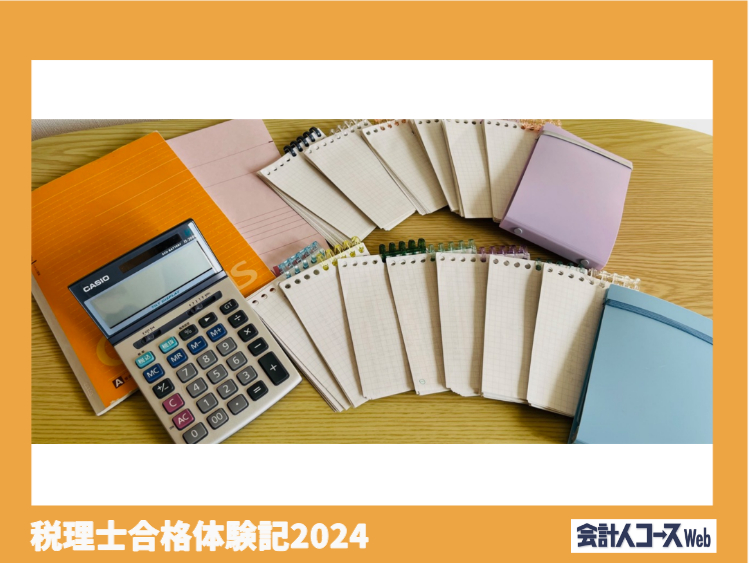

▶トップ画像はMakanさんの利用していた電卓、理論まとめノート、理論暗記カード(本人提供)

税理士試験を受験したきっかけ

40歳を目前に未経験で税理士事務所にパートとして採用されたものの、10年以上前に取得した簿記2級の知識では仕事についていけず、全てが未知の領域、「何が分からないかが分からない」状態でのスタートでした。

働き出してしばらくした頃に、職場で「2023年から会計科目の受験資格の制限がなくなるから、会計科目だけでもひと通り勉強してみたら」と勧められ、日々の仕事のモヤモヤの突破口になればと思い、税理士試験の勉強を始めました。

講座を選んだ理由

簿記論は大原の通学講座に通いました。

授業後に気軽に先生に質問できること、先生や周りの受験生からの適度なプレッシャーを感じられること、自習室が完備されていることなど、通学が自分の性格や勉強スタイルには合っていました。

財務諸表論も通学がよかったのですが、本試験後に体調を崩し、受験を続けるかどうか迷っていたら9月末になってしまい、すでに通学講座は開講から3週間経っていました。

これから合流するのは厳しそうと思っていた時に、「かえるの簿記論・財務諸表論」を知りました。

試しにサンプルを請求したところ、レスポンスが早く、受講相談の回答も的確、そして何よりもサンプル動画の授業を見て「楽しそう!」と感じたので、その日のうちに申し込みをしました。

通学講座から通信講座に切り替えるにあたって、質問のしやすさやモチベーションの維持が懸念事項でしたが、提出物を出す際の先生とのやり取りを通じて、通学講座と遜色なく、むしろ通学講座以上に手厚くフォローしていただいたので、特に通信講座のデメリットを感じることはありませんでした。

勉強方法(基礎期)

理論

基礎期の理論は一言一句暗記することが推奨されていたので、キーワードや重要度にこだわらず、授業で学習した範囲の理論はそのまま丸暗記しました。

講座では、単語帳のように表に問題、裏に理論が書いてある暗記専用教材(理論暗記カード)が配布されていました。

この教材は、「主語」「対象」「要件①」「要件②」「要件③」「述語」などのように意味のまとまりや文法的要素を意識して作成されていて、内容の理解が多少追いついていなくても、その理論のポイントを押さえながら暗記することができました。

私は受講初期にこのカードの印刷を面倒がって(枚数が多い上に両面印刷)、授業後にその範囲のテキストを読み直しながら、ミニルーズリーフに書き写してカードを作りました。

仕事が繁忙期になると「そのまま印刷すればよかった」と後悔しましたが、いろいろな暗記方法を試した中で、視覚情報、特に自分の書いた文字が一番定着がよかったので、最後までこの方法を続けました。

通勤時間や家事の合間など常に肌身離さず持ち歩き、時間さえあれば、このカードを使って理論を唱えていました。

また、理論暗記カードを書き写す際は、英文法の勉強を思い出しながら、文の骨格となる文型や文節は何か、「主語」/「述語」、「修飾語」/「被修飾語」の関係など、文法的な分析を加えて、暗記の足掛かりにしました。

例)パーチェス法の採用理由

「主語:企業結合の多くは、

理由①:実質的にはいずれかの結合当事企業による新規の投資と同じであり、

理由②:交付する現金及び株式等の投資額を取得価額として他の結合当事企業から受け入れる資産及び負債を評価することが現行の一般的な会計処理と整合するからである。」

「主語」「理由①」「理由②」は元々理論暗記カードに書かれてあるので、まず「理由は2つ」あることを押さえます。

次に、理由②のように、一度読んだだけでは覚えにくいと感じた箇所は「AをBとしてV(動詞)することがreason(理由)からである」のようにざっくり文型を捉え、「A」「B」「V(動詞)」「reason(理由)」の中で核となる部分(A=投資額を B=取得価額として V=評価する reason=整合する)だけを先に覚え、それから徐々に目的語や形容詞、修飾語などを加えて「A」や「B」の要素に肉付けをしていきます。

最後に、「主語」「理由①」「理由②」をそれぞれ組み合わせて、理論全体を完成させるというステップでした。

キーワードのみを先行して覚える方法も試してみましたが、テストになるとその前後の文を考えるのに時間がかかるので、私は丸暗記の方が圧倒的に楽でした。

講座で配布される教材以外に『2024年度版 財務諸表論 重要会計基準』(TAC出版)、井上達男・山地範明『エッセンシャル財務会計(第4版)』(中央経済社 ※以下「基本書」)の2冊を購入しましたが、毎回の理論暗記で手一杯だったので、重要会計基準は基礎期はほぼ使わず、基本書も年末年始休暇に企業会計原則の箇所を読んだだけでした。

計算

計算は簿記論の頃から総合問題への苦手意識が強く、財表はさらに簿記論との科目の違いや注記で苦労しました。

仮計算表は、最初は科目や表示箇所・順序があやふやで、転記するのにとても時間がかかりました。

ただ、他に適したやり方も思い浮かばなかったので、総合問題を解く時は、習った通り忠実に仮計算表を作る練習をしました。

新しい問題集が配信されると解答用紙を4回分印刷しておき、授業視聴後に1週間で最低4回解いてから小テストを受け、確認テストの前にその範囲の問題集をもう1周するというルーティーンにしました。

それでも簿記論に比べると演習量が足りないと感じたので、外販の個別計算問題集も購入し、様々な出題形式に触れるようにしました。外販の総合計算問題集(基礎編)も購入しましたが、こちらは手が回らず、3月後半になってからようやく本格的に取り掛かり、一通り解き終わったのは4月末でした。

注記は一覧になったものがテキストにあったので、確認テストの前に目を通すようにしましたが、直前期に集中的に総合計算問題に取り組むまでは、ずっと苦手なままでした。

注記は得点源になることも多いので、もっと早くに取り組めば良かったと思います。

計算の勉強は「反射的にできるようになるまで量をこなす」が一番だと思ったので、「問題文を読んで手が止まる、面倒くさいと思う=理解できていない、苦手」と判断して、そのような問題を重点的に解き直しました。

理論よりも計算が苦手だったので、まとまった時間が取れる時は計算の勉強を優先させました。

繁忙期の勉強

繁忙期は残業が増え、週末は授業を視聴するだけで精一杯で復習が進まず、テストの提出が遅れがちになりました。

先生からは「この時期は気持ちを切らさないことが大事」というアドバイスがあったので、朝の出勤準備をしながら授業動画の音声だけを繰り返し聞いたり、通勤や休憩時間に理論暗記カードを眺めたり、机の前に座って勉強できなくても財表に触れる時間がゼロにならないようにしました。

この期間は、授業がまとめて配信されたり、確定申告休暇が2週間あったり、会計事務所勤務の受講生に最大限配慮されたスケジュールになっていたおかげで、繁忙期が終わった後はすぐに通常の授業ペースに追いつくことができました。

勉強方法(直前期)

理論

4月からオプション講座(授業+15題の理論課題)とG Wから毎日理論(30題の理論課題)が始まり、ほぼ毎日理論課題を提出して、添削を受けました。

基礎期の理論は概ねインプットが終わっていたものの、丸暗記では太刀打ちできない理論課題が増えてきました。

オプション講座の理論は、添削を受けると、自分の解答が的外れだと感じることが多く、解答の糸口が掴めなかったので、問題、自分の解答、先生からの添削コメントを切り貼りしてノートにまとめました。

解答解説には、模範解答や根拠となる会計基準の引用だけでなく、解答に辿り着くまでの思考のステップが書かれてあったので、それを書き写して、自分の論理展開とどこがずれているかを検証しました。解答解説やテキストを見直しても疑問が残る部分は先生に質問したり、基本書や重要会計基準の該当箇所を読んで、さらにノートに書き加えたりしました。

直前答練でも同じような復習方法をしていたので、苦手な論点や直前答練で扱われた論点は、基本書や重要会計基準を読み込むこととなり、より理解が深まったと思います。

毎日理論は、出来不出来はともかく「毎日提出することに意義がある」と自分を鼓舞して出し続けました。

毎日理論は基礎期のほぼ全ての範囲をカバーしていたので、7月にもう一度解き直しをし、2回目もできなかった問題は理論暗記カードを作成して、試験の前日に再度確認しました。

6月に他校の全国模試を受け、文章の選択問題ができなかったと先生に相談したところ、『2025年対策 大原の公認会計士受験シリーズ 短答式対策 財務会計論(理論) 肢別チェック問題集』(大原出版)を勧められ、7月にこの問題集を1冊やりました。

直前期は、総まとめの授業が5月末までに終わり、6月以降は直前答練のみで新規論点のインプットがなかったので、毎回の答練の見直しや理論課題の復習、前述した新しい問題集に時間を割くことができました。

また、総まとめの授業で「総論」の解説を再度聞いたことで、ようやく個々の論点とその背景にある「総論」のつながりが理解でき、「総論」をイメージしながら理論問題を解く思考が固まっていきました。

計算

繁忙期が終わってから、G Wまでに外販の総合計算問題集(基礎編)を2冊終わらせました。

4、5月は理論課題に時間を取られ、計算の勉強時間が思うように確保できず、計算は足踏みしているような状態でした。

6月以降は1日1題、週末は1日2、3題解く「計算の日」を作りました。

計算は、講座で配布される計算総合問題、直前答練、外販の総合計算問題集(応用編)が中心でしたが、時間がない時は基本問題集の総合問題や総合計算問題集の基礎編など短時間で解けるものにして、とにかく毎日解くようにしました。

この時期にやっていた教材は、定着があやふやなところをついてくる嫌な問題が多く、初回は散々な出来でしたが、何回も解くうちに仮計算表の作り方にも慣れ、問題文から関連する項目の予測ができるようになったことで、全体的なスピードも上がりました。

計算は答え合わせをした後に、「1回目:売掛金、退職給付引当金」のようにできなかった項目だけを解答にメモしておき、3回以上解き直してもできない、解答解説を読んでもピンとこない問題は「捨てる問題」だと判断して深追いせず、取れる箇所を確実に取りにいく取捨選択を心がけました。

本試験当日

解答用紙に受験番号を書く際に、課題や答練で何度もやった「取得原価基準」の文字を見て、「棚卸資産基準!」とテンションが上がりました。

未習論点(第二問 問1)は丸々捨てることになりましたが、それ以外は「見たことがある」「書いたことがある」ものがほとんどで、選択問題も記述問題も手を止めずに解けたので、「これはいけるかもしれない」と手応えを感じました。

計算は難易度と量に驚きましたが、製造業会計は計算総合問題、直前答練で何題も解いていたので、取るべき項目は直感的に選択できたと思います。

2023年の簿記論の本試験第三問でも見たこともない問題と量に翻弄されましたが、その時も「手を止めない」「1点でも多く積み重ねる」をモットーに乗り切ったことを思い出し、取捨選択をしながら解き続けました。

計算は無我夢中で解いたため解答の復元ができず、自己採点をしていませんが、理論は30点以上取れ、想定よりも短時間で解答できたので、結果から振り返ると、時間的にも点数的にも理論で苦手な計算がカバーできたのだと思います。

合格するためのマイルール

資格学校のカリキュラム・スケジュールを着実にこなす

プロの先生が過去の膨大なデータを研究・分析して、合格に必要な項目のみを抽出してカリキュラム・教材が作成されているので、提供されるものが最も効率的な勉強方法だと信じていました。

過去問については特に何も言われなかったので、一切見ないまま本試験に挑みましたが、過去問を踏まえた難易度の答練をやっていたので、特に問題はありませんでした。

「かえるの財務諸表論」では直前期に膨大な量の課題がありましたが、「ほぼ全範囲をカバーした質の高い問題×量」をこなすことで、確実に合格に近づけたと思います。

勉強のスケジュールについても、年末年始、繁忙期、直前期、本番直前とその時々にやるべきことを授業動画やメールでピックアップしてもらえるので、自分で勉強の計画はほとんど立てず、リストアップされたものを順に消化していくという形でした。

ルーティーンを決める

授業の視聴、テキストの読み直し、理論暗記カードの作成・暗記、基本問題集を最低4回解くことを1週間のルーティーンにし、週末に授業の視聴〜理論暗記カードの作成、平日に理論の暗記や計算の演習をして、翌週の配信までに小テストを提出するようにしました。

金曜日の夜は、配信と同時に1チャプターでも授業を視聴し、週末の勉強モードへの切り替えを行いました。週末に授業を視聴しておくと、平日に復習の時間が取れて楽だったので、このルーティーンを崩すような予定は極力避けるようになりました。

悩まずに相談し、アドバイス通りに行動する

確認テストや模試で思うように点数が取れないと焦りが生まれ、今の勉強量や勉強の方向性でいいのか悩むこともありました。自分で浮上できない時は、先生にメールで相談し、アドバイスをいただきました。

先生は相談内容から、事象の部分だけを拾い上げて問題を切り分け、「ここは総論の復習をしましょう」「これはできなくても大丈夫です」「この場合はオプション講座の内容が役立ちます」など対応策を具体的に示してくれました。そのアドバイスを聞くと、課題が冷静に捉えられ、「これを全部やればできるようになる」とモチベーションを上げて行動に移すことができました。

5月中旬に理論について相談した時に、「基本書を通読しましょう」とコメントが返ってきて、「この忙しい時期に読書?」と内心は半信半疑だったのですが、言われた通り10時間以上かけて通読をしました。その時は理論の勉強に役立った気がしませんでしたが、本試験が終わった後に、この時期の基本書の通読のおかげで、会計用語や理論が蓄積されていたことに気づき、自分で「やる・やらない」の判断をしなくて良かったと思いました。

時間よりも「納得」を積み重ねる

「何時間勉強した」よりも「今日はここまで」と自分が納得できる量の勉強を積み重ねるようにしました。「今日はあまりできなかった」と思う日もありましたが、1週間単位でルーティーンがざっくりこなせていれば良しとしました。学習内容についても、疑問点がある時はすぐに質問をして、その都度納得するように努めました。

本試験後に細々とした反省点はありましたが、「もっと勉強しておけば良かった」という後悔はなかったので、「結果がどうであれ、ベストでやり切った」と納得することができました。

最後に

40歳を過ぎてからの遅いスタートでしたが、自室にこもって勉強していても何も言わずに温かく見守ってくれた家族、「この業界に絶対向いていると思うから」と簿財の受験を勧め、自分では思いもよらなかった可能性を示してくれた職場など、周囲の理解とサポートのおかげで合格を手にすることができました。

そして、24時間365日、受験生活に寄り添い、熱心にご指導くださったかえる先生に心より御礼申し上げます。

とても楽しく、充実した1年間でした!ありがとうございました。

【こちらもオススメ!】

合格体験記の一覧