nea@サクラサケ(30代(合格時は20代))

(サクラサケ。 | 税理士試験応援サイト運営中)

【受験情報】

合格までの働き方:学生→専念→アルバイト→税理士法人→事業会社経理

合格科目と合格年、受験回数:簿記論(2017年、1回)/財務諸表論(2017年、1回)/法人税法(2019年、2回)、消費税法(2020年、1回)、国税徴収法(2021年、1回)

学習スタイル:専門学校(TAC:通学と通信)

▶サムネイルは愛用のボールペン

はじめに

私は、大学時代の就職活動で失敗・挫折をしました。友人が少なく、情報がないまま就職活動に取り組んだため、なかなか内定がもらえませんでした。

やっと内定がもらえた会社の営業職も、一生働いていく自信がなく内定を辞退しました。

そんなときに大学の教授に税理士をすすめていただき税理士試験に挑戦することになりました。

そして、5年間もがきながら勉強に取り組み、無事に税理士試験に合格しました。

しかし、最初から知っていたればよかったと思うことがたくさんあります。

税理士試験は、長期戦です。

「継続は力なり」と言うように、継続する・諦めないことがとても大切です。

この体験記では、これから税理士試験を挑戦しようとしている方や税理士試験に挑戦中の方に知っておいてほしいことをお伝えするとともに、参考になりそうな科目(法人税法と国税徴収法)について書きたいと思います。

税理士試験で知っておいたらよかったと思うこと

書いて勉強しない

税理士試験は、たくさん勉強しなければいけません。

そして、勉強だけに専念できる方は少ないはずです。

仕事や育児などと勉強を両立する方は、効率よく勉強したいでしょう。

そのためには、「書いて勉強しない」ことがとても大切です。

計算問題は、電卓を叩くだけで解き、理論暗記は、音読をしたり暗唱したりすることで勉強しましょう。もちろん「書く」練習も必要ですが、毎回書いて勉強してしまうと勉強時間が足りなくなってしまいます。

また、税理士試験受験生は書く量が多いことから、腱鞘炎になりやすいです。

腱鞘炎にならないためにも、書いて勉強しないことを意識するとよいと思います。

何度も何度も何度も反復

時間がない中で税理士試験に合格するためには何度も反復することが必要です。

問題集から始まり、毎回のミニテスト、定期的に行われる演習に続き、答練や公開模試に至るまで、問題に穴が開くほど反復を繰り返すことで、問題を解く時間が短くなったり、理解が深まったりします。

何度も何度も反復して、税理士試験の合格レベルに達します。

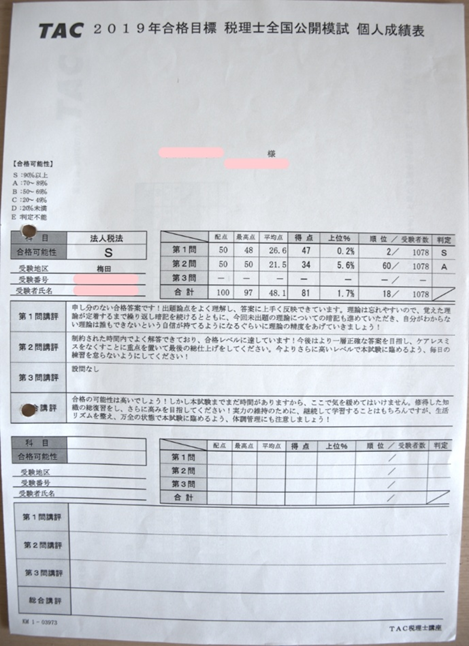

唯一2回受験となった法人税法は、悔しさをバネに全国公開模試で上位1.7%に

法人税法は、税理士試験最大ボリュームです。

私は法人税法を唯一2回受験しました。

1回目の受験では、落ちたと確信したものの、ふたを開けてみると59点。

悶えるほど悔しかったです。

その一方、落ちたと確信していたため、試験が終わった翌日から理論暗記に取り組んでいたこともあり、理論暗記の精度は誰にも負けない!と胸を張れるほどの成績・自信となりました。

2回目のTAC全国公開模試では、理論が全国2位、全体で上位1.7%の成績。

成績がよいと余裕をもって勉強に取り組むことができ、成績は安定しました。

悔しい思いを原動力として、成績が大きく飛躍するまで勉強に没頭すると、税理士試験本番に余裕をもって臨めますし、法人税法自体も楽しく勉強することができました。

ここでも、計算と理論の両方において「書いて勉強しない」を徹底しました。

計算問題は問題と解答を隣り合わせにして、電卓を叩くだけで解きました(TACの問題集は、冊子の前半部分が問題で後半部分が解答となっているので、問題部分と解答部分をカッターで引き裂いて隣り合わせにできるようにしていました。)理論暗記は、ボイスレコーダーとTACの市販の理論CDを使って耳で聞きながら暗唱をして覚えていました。

理論暗記は、一朝一夕で覚えることはできません。

最初はつらいですし、覚えてもすぐに忘れてしまうのは人間であれば当たり前です。

毎日続けることで習慣化すると、毎日勉強しないとムズムズするようになります。

私は、飲み会の帰りの電車内でも理論の暗唱をしていたほどの理論中毒者でした。

理論は、努力をすればするほどしっかりと成績が伸びるので、諦めずにコツコツ継続してください。

最終科目の国税徴収法は試験本番で大失敗するも官報合格達成!

官報合格となった思い出の科目であり、試験本番で大失敗をした科目でもあります。

国税徴収法は、理論100%の試験。

理論に出てくる計算も簡単な加算減算のみですが、民法の知識が必要なので一風変わった税法科目です。

そして、最大の特徴は試験時間が余ることです。

今まで簿記論・財務諸表論・法人税法・消費税法と時間との勝負をしてきました。

国税徴収法では、余裕をもって試験を終わらせることができるのです。

例に漏れず、私も税理士試験本番では30分ほど余裕をもって試験を終わらせました。

優雅に見直しをしていたときに、解答をまるまる間違えていることに気付いて焦り、泣きそうになりました。

手が震えて力が入らないなかで、それでも諦めずに、解答を二重線で消しながら、汚く小さい字で新しい解答を書き進め、何とか時間ギリギリで形になる程度まで解答をつくりあげることができました。

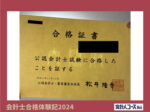

合格できるかわからない状況で、官報合格の発表に自分の名前があったときは体がふわっと浮いたような感覚になりました。

通勤バスのなかだったので少しにやける程度に喜びを抑えましたが、内心は大歓喜でした。

そして、最後まで諦めずに解答を書き直してよかったと心底思いました。

モチベーションの保ち方

税理士試験の勉強をし続けるためにはモチベーションの維持がとても重要です。

モチベーションが維持できずに、受験をしなかったり、記念受験になったりしたらもったいないですよ。

私の税理士試験でのモチベーションの保ち方は、以下の3つです。

・負けず嫌いな性格

・さまざまな気分転換

・勉強を楽しむ(習慣化)

負けず嫌いな性格

私は負けず嫌いな性格で、ほかの受験生に勉強時間だけは負けたくないという気持ちで勉強をしていました。

TACの自習室では、ほかの受験生よりも朝早くに来て、場所を変えながらも夜遅くまで勉強。

会社の同期も税理士受験生でしたが、同期が休憩している昼休みも非常階段で理論の勉強をしていました。

負けず嫌いの性格が勉強時間の確保に大きく貢献しました。

6つの気分転換

ずっと同じ場所・同じ勉強をしているとどうしてもだれてしまいます。

私は、6つの気分転換で勉強のモチベーションを保っていました。

・勉強の場所を変える(TAC自習室・地元の公民館・移動中の電車・マク○ナルドが御用達)

・勉強の科目を変更(簿記論の勉強に疲れたら財務諸表論の勉強に変更など)したり、計算の勉強をしていて疲れたら、理論の勉強に変更したりと、勉強を変える

・散歩する(散歩しながら理論CDを聞くこともありました)

・音楽を聴く(動画やSNSを見てしまうと目が疲れるので、音楽を1曲聞いてまた勉強を再開すると決めていました)

・(短時間で起きると心に誓って)仮眠

・ホットタオル(タオルを濡らしてレンジでチン)

勉強を楽しむ(習慣化)

勉強を続けていくうちに理解度が深まります。

理解度が深まることで、成績がよくなったり、学問自体に興味がわいてきたりします。

そうなってくると勉強することが当たり前になり、勉強が楽しくなってきます。

習慣化してしまえば、モチベーションの維持は関係なくなり、勉強しないことに違和感を覚えます。

勉強は、イヤイヤやるより楽しみながら取り組める方が捗ります。

楽しいと思えることを探しながら勉強をしてください。

一点、要注意ですが、楽しいからと言って、決して楽というわけではないです。

最後に

・書いて勉強しない

・何度も何度も何度も反復

スキマ時間を見つけて勉強時間をたくさん確保しながら、この2つを徹底することでいつか成績が大きく伸びるときが来るはずです。

それまで諦めずに継続してください。

理論暗記は、覚えてはすぐに忘れるものなので、自分を責めずに毎日コツコツ続けることで記憶が定着していきます。

少しでもあなたの税理士試験合格の一助となれば幸いです。

サクラサケ。

-150x112.png)