小栁悠貴

小栁さんの合格体験記はコチラ

はじめに

合格のために最も重要なのは時間の投下ですが、試行錯誤の中で 「最初からこれをやっておけば、もっと効率が良かった」 と感じた点をまとめておきました。

細かい部分まで踏み込んでいますが、受験生の参考になれば幸いです

講義の活用方法

講義を受ける際、マーカーで重要ポイントを引くだけでなく、積極的に「メモを書く」ことを意識していました。

テキストの余白に、そのときの疑問点や考えを書き込むことで理解を深める助けになります。自分の言葉で再出力すると記憶の定着に効果的です。

通学講義の場合、3時間の講義時間を通じて自分の中で理解を進めながら再学習することができます。

これは要所を任意で拾える通信講義と比べると、記憶の定着に役立つポイントを作れるという長所になります。

また、授業終了時の休憩時間中に、「この1時間は何を学んでいたか?」をメモしておくと、家に帰った時の復習時の定着率が上がります

効果的な復習方法

復習の流れとしては、以下のように進めていました。

①計算テキストの基礎問題を解く。

問題集の個別問題を素読みする(1〜3分程度)。

②答案を確認。

実際に問題集を解く。(再現)

基礎問題は最も重要で、大原の問題集は良質なものが揃っているため、基礎を固めつつ、問題集で細かい論点を把握して補強する形が効果的でした。

時間の短縮のため、初回の1週目は計算をせずに解法だけ確認し、その後、何も見ずに再現することで短時間での習得に役立てていました。

また、1か月ほど経過すると以前の記憶が抜けがちになります。

そのタイミングでまとめ問題を解くことで、記憶を再定着させました。

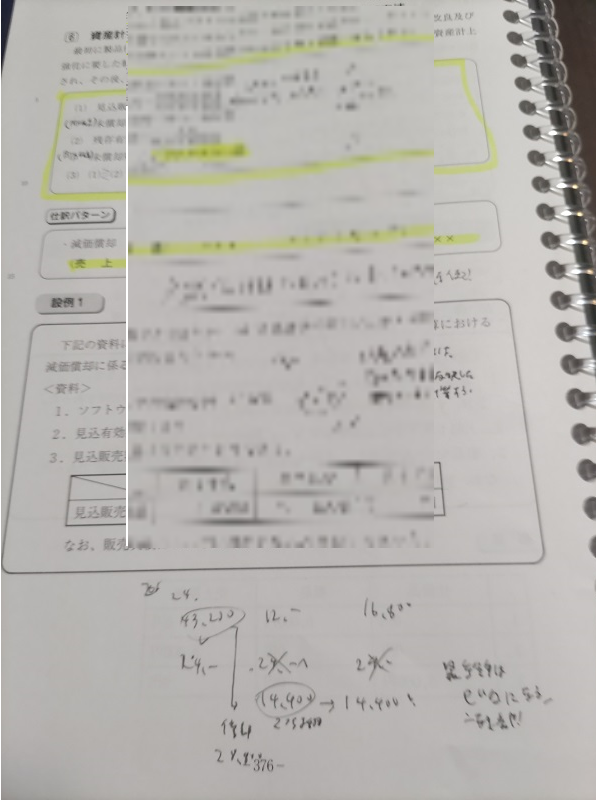

総合問題・過去試験問題の活用方法

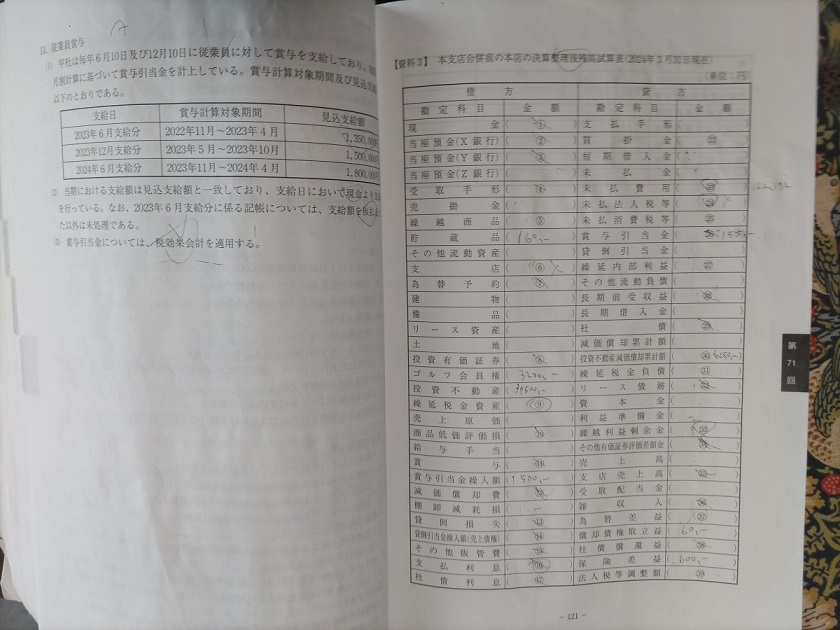

総合問題の解き方は財務諸表論が仮計算形式です。

簿記論は基本直接転記ですが、繰延税金資産のような複雑なものはT勘定を作成しました。

メモを問題上に書いて漏れを防ぐやり方を採用しています。

終わった論点や記入済みの勘定にはチェックをつけることで、書き間違いを防止し、ミスの過程を明確化することができました。

また、一度間違えたところをノートにメモしておくと、同じ間違いをすることが減っていきます。

過去試験問題になると難易度が上昇してくるので、素読みの段階で論点ごとにA,B,Cとランク付けをします。

基本的には後ろから解くことが多いのですが、易問を落とさないようにすることが実際の試験対策として重要な技術になります。

これらの全ての問題を解いて採点して、翌日、遅くとも3日以内にもう一回やるまでが1セットです。そうすることで解法の定着率が圧倒的に上がります。

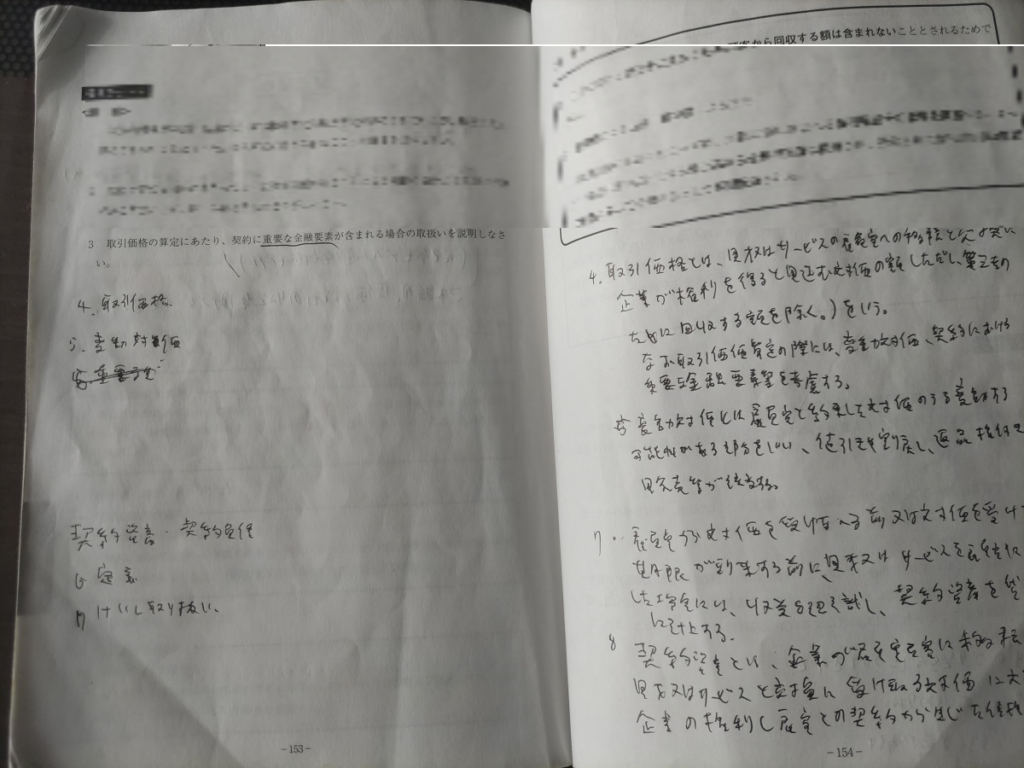

理論暗記の工夫

手首の負担を考慮し、暗唱や明唱を中心に理論を記憶するようにしました。

隙間時間や就寝前後に要点ノートを活用しながら暗記することで、効率よく知識を定着させることができます。

財務諸表論の理論は、合格だけを目指すならキーワードの記憶だけでも良いかもしれませんが、私は全文暗記を意識しました。

これは将来的に税法を学ぶ際に役立つと考えたからです。実際、この取り組みはその後の記憶時間の短縮に大きく貢献しています。

暗記の流れとしては、以下のような形で段階的に覚えると、抜けが少なくなります。また、直前期からは要点ノートのページ位置を画像記憶として紐付ける方法も取り入れていました。

①「この項目の重要論点は何か?」

②「その重要キーワードは?」

③「文章の暗記、特に最初の3文字や主語は?」

仕上げと直前対策

税理士試験では理論要点ノートの範囲外の論点も出ますし、実際近年は直前模試で出た論点が出題されている傾向があります。

授業内で行われた追加講義の内容をまとめた論点を追加で書いて暗記しておくと心強いです。

これらの項目は★1以上に優先度の高い論点である可能性があります。

当日の税理士試験では、理論の直前対策テキストとオリジナル要点チェックノートを1時間半の間に確認して試験に臨みました。試験前の確認テキストとして用意できるといいかもしれません。

試験本番の戦略 「難問を素早く捨て、易問を確実に取る」

税理士試験では、「捨てる問題」を素早く判断することが得点安定の鍵です。

過去試験問題をやる中で「★(回答不要)」を予想しておくことは試験本番の点数の安定化に繋がります。

特に初回は「捨て問の見極め」を意識してください。個別論点の理解は2回目、3回目でもできますが、初見での判断力は初回演習でしか養えません。近年の税理士試験は問題に対して配点が掲載されているので、投下時間と重要度を比較して取捨選択を行ってください。

私の場合ですと、財務諸表論では社債発行差金が出ましたが、30秒で捨てました。一度も見たことがない論点で、誰も解けないと確信しました。

簿記論では新株予約権の消却が出ましたが、1分で捨てました。完璧に抑えた論点ではなく、配点が4点だったからです。

こうした難問は最後の5分で埋める努力をしましたが、それよりも総合問題に時間を割けたのが大きなメリットになりました。結果として、財務諸表論では90分もの時間を投下できました。