2024年1月から新NISAが始まり、読者の方の中にも証券会社に口座を開いて、新たに株式投資に取り組んだ方もいらっしゃるのでは。投資に際して企業の経営状況を正しく理解するためには、財務諸表の理解と分析が欠かせませんし、自社の経営戦略を考えるうえでも同様です。損益計算書(PL)、貸借対照表(BS)、キャッシュフロー計算書(CF)の数字を読み解くことで、企業の収益性や安全性、成長性を見極めることができます。

本連載では、筑波大学の社会人大学院で教鞭を執っている中村亮介准教授に、財務諸表分析の基本から、実践的な分析手法までをわかりやすく解説してもらいます。財務諸表の数字をどう活用すればよいのか具体例を交えながら解説してもらい、資産運用にも役立つ知識を提供します。

筑波大学准教授・中村亮介

みなさん、こんにちは! 筑波大学の中村です。

コメ不足と価格の高騰が話題ですね。わが家でも先日、こんなことがありました。

妻「今日、スーパーに行ったけどコメが売り切れだったから、明日、時間があったら別のスーパーで買ってきてくれる?」

私「はい。銘柄はなんでもいいね?」

妻「うん。でも国産米ね。」

私「なんで?」

妻「国産米じゃないと子供たちが食べないでしょ?」

私「それは本当? 国産米じゃなくてもわかんないでしょ。試したことある?」

妻「・・・じゃあ買ってこなくていい!!」

私「・・・????」

これは私が悪い・・・?悪いですね!

ちなみに、翌日、ちゃんと買ってきました。保守的に一番高い国産米を買っておきました。

くわばらくわばら・・・。

さて、前回は財務諸表分析とは何かについて解説しました。今回は、財務諸表分析のもととなる連結財務諸表の種類と入手方法について説明していきます。

そもそも「財務諸表」とは?

まず、財務諸表とは何かを説明しましょう。

財務諸表とは、金融商品取引法における会計報告書のことで、主に上場会社が決算から3ヶ月以内に内閣総理大臣への提出が義務付けられている有価証券報告書の中に記載されています[1]。

いろいろな専門用語が一気に出て、読む気が失せた方もいらっしゃるかもしれないので、大雑把に言うと財務諸表とは「上場している会社が提出しなければならない会計報告書」です。

この財務諸表は、1つの会社の財務状況が記載されている個別財務諸表と、企業グループの財務状況が記載されている連結財務諸表があります。

企業グループとは、たとえばトヨタ自動車であればトヨタ車体、トヨタファイナンス、日野自動車、ダイハツ工業といった子会社などをひっくるめた「かたまり」を指します[2]。

以降は、この連結財務諸表を使って分析の説明を行っていきます。

連結財務諸表は、以下の財務表から構成されています(連結財務諸表規則第1条)。

| ①連結貸借対照表 ②連結損益計算書及び連結包括利益計算書、または連結損益及び包括利益計算書 ③連結株主資本等変動計算書 ④連結キャッシュ・フロー計算書 ⑤連結附属明細表 |

このうち、⑤は①から④の補足として用いられるものなので、この連載では省略します。①~④について次回以降、簡単に解説していきます。

これらについて、今のところは「企業の通知表や健康診断書」とイメージしてください。

財務諸表の入手方法

次に、この連結財務諸表を、インターネットを通じて入手する方法を2つ紹介します。

2-1 企業のホームページから入手する方法

1つ目は、企業のホームページから入手する方法です。ここでは、この「会計人コースWeb」を運営する中央経済社ホールディングス(中央経済社HD)を例とします。

はじめに、トップページ(図1)にある「投資家の皆様へ」をクリックします。

続いて、「有価証券報告書」をクリックします(図2)。

企業によっては、「IR資料室」や「IRライブラリ」というページをはさむ場合があります。このIRとは、Investor Relationsの略で、企業が投資家の必要とする企業情報を提供する活動のことを指します。

「有価証券報告書」をクリックすると、いくつかの報告書が出てきます。

このうち、「有価証券報告書」をダウンロードしてください(図3)。「半期報告書」や「四半期報告書」は、会計期間の途中に提出された報告書で、1年間の企業活動の一部のみ反映されたものだからです[3]。

最新の期に有価証券報告書がない場合は、1つ前の期の有価証券報告書を対象としてください。

この有価証券報告書はページ数が膨大で、たとえば中央経済社HDの2024年3月期有価証券報告書は82ページありますが、その後半あたりに連結財務諸表が出てきます。

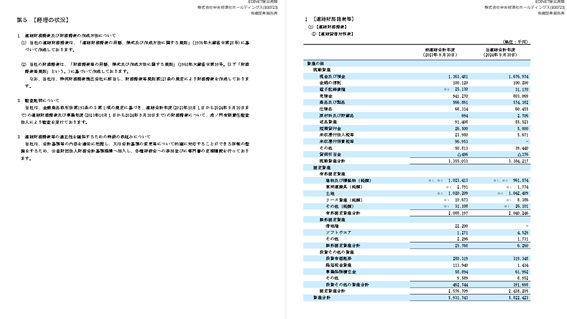

具体的には第一部【企業情報】の第5【経理の状況】にあります[4]。

2-2 EDINETから入手する方法

2つ目は、EDINET(Electronic Disclosure for Investor’s NETwork)から入手する方法です。EDINETは、金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システムで、過去10年分の書類を取得できます[5]。

まず、EDINETのトップページ(図5)に「提出者/発行者/ファンド/証券コード」の欄がありますので、そこに企業名を入力します。

すると、過去の提出書類が出てきますので、その中から「有価証券報告書」を選択します(図6)。EDINETでは、PDFに加え、XBRLやCSVといった多様な形式でダウンロード可能です。

まとめ

2通りの有価証券報告書および財務諸表の取り方を紹介してきました。

どちらの方法をとっても同じ情報にたどり着きます。ただし、非上場企業(一部を除く)は有価証券報告書の提出義務がない(たとえば出版業界では小学館や講談社)ので、ホームページにアクセスしても有価証券報告書が得られない場合がありますのでご注意ください。

ちなみに、有価証券報告書には財務諸表以外にもいろいろな情報が載っています。

たとえば、大株主の名前や住所、役員の取締役会への出席率、そして親会社の平均年間給与などです。中央経済社HDの2024年9月の平均年間給与は約660万円と、1年を通じて勤務した給与所得者の平均給与である467万円(国税庁「令和5年分民間給与実態統計調査」)を大きく上回っています。

就職活動に携わっている方にとっては、大変参考になる情報ですね!

<著者紹介>

中村亮介(なかむら・りょうすけ)

筑波大学ビジネスサイエンス系准教授。一橋大学大学院博士後期課程修了、博士(商学)。

『財務制限条項の実態・影響・役割―債務契約における会計情報の活用―』(2018年、共著、中央経済社)で日経・経済図書文化賞、日本経済会計学会学会賞受賞。そのほか、『全商財務諸表分析検定試験テキスト』(2024年、共著、実教出版)、『財務・非財務報告のアカデミック・エビデンス』(2025年、共著、中央経済社)など、著書・論文多数。

イラスト作成:おたまるこ

子育て支援誌の編集兼イラストレーターを経て、現在は動画用漫画や販促用漫画の制作に携わる。 インスタグラム(@otamaruko)で漫画を連載中。

[1] 実際には内閣総理大臣に直接提出するわけではなく、財務局や後述のEDINETという電子開示システムを通して提出します(日経産業新聞、2001年9月7日、2頁)。

[2] その企業のグループ会社については、有価証券報告書の第4【関係会社の状況】で確認できます。

[3] 2023年の金融商品取引法の改正により、2024年4月から四半期報告書が廃止され、代わりに半期報告書の提出が義務付けられることになりました。

[4] なお、子会社が存在しない場合は連結財務諸表は作成する必要はないので、個別財務諸表のみ掲載されます。

[5] それ以前の提出書類は、アイ・エヌ情報センターのeolや日本経済新聞社の日経バリューサーチといった有料データベースを利用することにより、取得が可能です。