松岡俊(株式会社マネーフォワード執行役員グループCAO)

【編集部より】

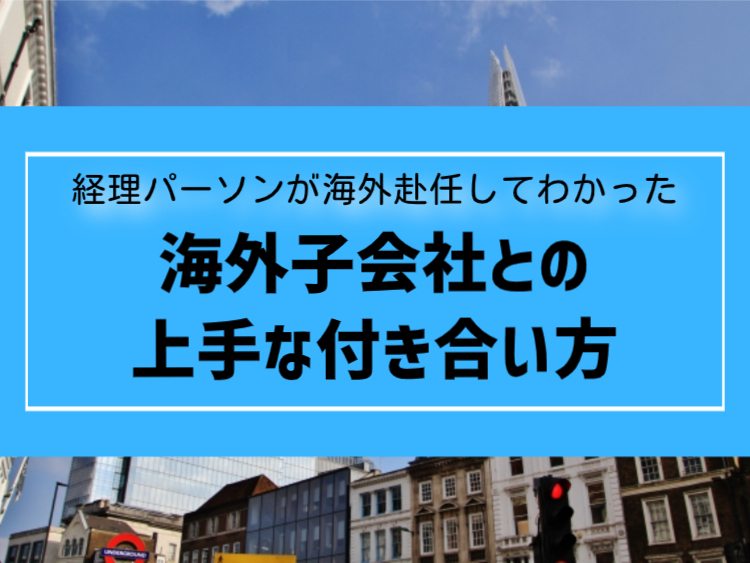

国際的に活躍したいと思う経理パーソン向けに、海外子会社との上手な付き合い方について解説していただきます。

第1回:イントロダクション

第2回:日本と海外の経理実務差異~「ジョブ型」

第3回:日本と海外の経理実務差異~残業・有休

第4回:日本と海外の経理実務差異~コミュニケーション

第5回:まとめ~異文化理解を深め、グローバルな協業を円滑に

はじめに

前回は海外での経理業務経験の中から、日本との残業や有給休暇の考え方の差異からくる具体的な業務の進め方の違いについてお話しさせていただきました。

今回は、コミュニケーションスタイル全般についてお話しします。

「解雇」がより身近な世界 – コミュニケーションの重要性

雇用の流動性や解雇に対する考え方も、日本とは異なります。

英国では、日本と比較して解雇(いわゆる「レイオフ」を含む)がより現実的なものとして認識されているように感じました。

もちろん、正当な理由なく解雇されることはありませんが、業績不振や能力不足が続いた場合には、解雇に至るケースも、日本よりは身近な出来事として捉えられている印象です。

リストラにおいて、第2回にも触れた「ジョブ」自体が廃止された場合、そのジョブに従事している方も一定の退職パッケージを受けたうえで退職となることがあります。

過去記事でも何度か登場している当時の英国人上司も、リストラにより退職することになり、当時大変ショックを受けたことを覚えています。

このような環境下では、日々のコミュニケーションが非常に重要になります。

私は様々な問題解決に取り組む中で、解決方法を考える前にまず「何が問題なのか」を明確にすることが重要という考え方を持っていました。

そのため、英国でも「〇〇という点が問題で、それが起きている原因は〇〇だ」といった、直接的で断定的な表現を使ったところ、現地スタッフから非常に強いネガティブな反応を受けてしまったことがあります。

自分の担当領域で「問題」が発生していると指摘されると、自身の評価や雇用に影響するリスクを感じ、そのような問題は起きていないという防御的な反応が起きたのかもしれないと感じました。

日本の経理担当者が海外子会社と対応する際に、純粋に問題を解決したいという意図で、「これが問題だ」と問題点を指摘することもあるかと思います。

日本側としては、その個人を責める意図は全くなく、純粋に問題解決をしたいという意図であっても、上述のような形でネガティブに捉えられ、問題の所在自体も否定されてしまうと、問題解決を前に進めることができません。

例えば、「より良く改善するためには、このように進めてみてはどうでしょうか」といった提案型のトーンでアプローチするなど、一定のコミュニケーション上の工夫が、円滑なやり取りをする上では重要だと感じました。

会議の進め方 – 「議論」と「意思決定」が中心

会議の進め方や目的も、日本とは異なる点が多くありました。

日本の会議は、情報共有や関係者への事前の説明といった側面が強い場合があるのに対し、英国での会議は、明確なアジェンダに基づいて活発な「議論」を行い、その場で「意思決定」をすることを重視する傾向が強いと感じました。

参加者それぞれが自分の意見を積極的に発言し、それはより良い結論を導き出すためのプロセスとして捉えられていました。

会議の時間は限られているため、効率的に議論を進め、結論を出すことが求められました。

私はこの点について認識が甘く、ある事項を決定するために会議を開催した際、関係しそうな人を幅広く招集したところ、全員が意見を述べ始め、収拾がつかなくなったことがあります。

後から理解したのですが、会議で一切発言をしないと能力を疑問視されるリスクがあるため、会議に出席したからには何らかの発言をしなければならない、という意識もあるようでした。

その失敗以降は、何かを決定する際には、その意思決定に本当に関係する人のみを厳選し、少人数で議論を行い、情報共有は別途文章で行うことを徹底しました。

また、会議について、欧米では「討論」をするようなイメージがあるかもしれませんが、この点も、相手を論破するというよりは、参加者が互いにその意思決定に必要な情報を共有し、会議の目的に「貢献」していくという姿勢が強かったように思います。

私は赴任直後、会議に出るからには「討論」で自分の意見を主張しなければならない、と肩に力が入りすぎていた時期があり、やや攻撃的な論調で話してしまい、参加者から戸惑いの目で見られてしまったことがあります。

これも同じ「海外」といっても、地域によってスタイルが異なるかもしれませんが、日本の経理担当者が海外の会社と打ち合わせをする際には、その国の会議のスタイルを事前に理解しておくと、よりスムーズな進行が期待できるかもしれません。

ハイコンテクスト・ローコンテクスト

日本を発つ前、私は漠然と「欧米のコミュニケーションは直接的で明確、いわゆるローコンテクストなのだろう」というイメージを抱いていました。

もちろん、異文化理解の重要性は認識していたつもりですが、どこかでステレオタイプな捉え方をしていたのかもしれません。

しかし、実際に様々な国の方々とやり取りをする中で、国によってその度合いは大きく異なり、ドイツやオランダはかなりローコンテクストな印象を受けたものの、英国はどちらかというとハイコンテクストな要素も持ち合わせている、と感じるようになりました。

例えば、少し遠回しな言い方をしたり、言葉にされない表情や声のトーン、その場の雰囲気といった「コンテクスト」全体から相手の意図を読み解く、日本の「空気を読む」文化とどこか通底する部分を感じたのです。

一方で、国境を越えたBPOチーム、とりわけ私が協業していたインドに拠点を置くメンバーとの連携においては、全く異なるアプローチが求められました。

全ての情報を明確に文書で伝え、指示は具体的かつ詳細に行い、誤解の余地を限りなくゼロにする努力が求められたのです。

背景や意図を「察してくれるだろう」という期待は禁物でした。

私は当時、BPOチームとの連携を担う英国側の担当者に対し、「全く面識のない通行人がこのマニュアルを読んだだけで、迷うことなく正確に業務処理を完遂できるレベルで記述してください」と繰り返し伝えていました。

そこまで徹底しなければ、地理的な隔たりや文化的な背景の違いから生じる認識のズレを埋めることが難しかったのです。

日本企業の経理部門が海外のグループ会社とやり取りをする場面においても、日常のコミュニケーションの中から相手国のスタイルを注意深く観察し、こうしたコンテクストの違いがある可能性を認識した上でコミュニケーションを図ることで、より誤解の少ない円滑な協業が実現できるかもしれません。

次回は、過去4回にわたってお話ししてきた点についてまとめ、日本企業における経理組織としてこれらの共通点・差異を踏まえて何ができるのか、ということについて深掘りしていきたいと思います。

クリスマスの時期には、紙の王冠などをかぶってお祝いするのが現地のスタイルです。

【プロフィール】

松岡俊(まつおか・しゅん)

株式会社マネーフォワード

執行役員 グループCAO

1998 年ソニー株式会社入社。各種会計業務に従事し、決算早期化、基幹システム、新会計基準対応 PJ 等に携わる。英国において約 5 年間にわたる海外勤務経験をもつ。2019 年 4 月より株式会社マネーフォワードに参画。『マネーフォワード クラウド』を活用した「月次決算早期化プロジェクト」を立ち上げや、コロナ禍の「完全リモートワークでの決算」など、各種業務改善を実行。中小企業診断士、税理士、ITストラテジスト及び公認会計士試験 (2020 年登録)に合格。