8月に入ると、会計事務所は一般的に閑散期。お盆休みを設けていたり、各自で夏休みをとる事務所も多いでしょう。

そんな夏休みに一度確認しておきたいこと…

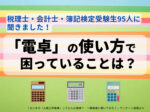

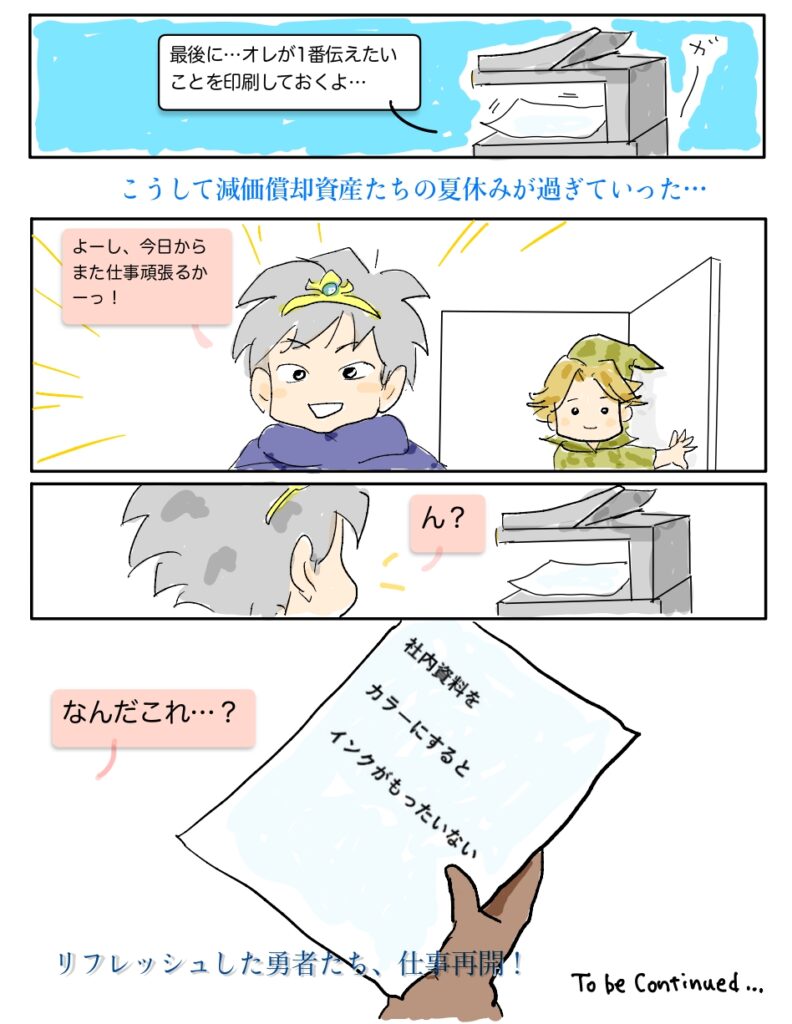

今月のテーマは、「減価償却資産」です。

会社が事業で使う備品などを購入した場合、その取得価額が10万円以上であれば、いったん資産計上しなくてはなりません。

通常、資産はその使用可能期間にわたって費用化していく会計処理(減価償却)を行うことになります。

じつは通常の減価償却以外に、税法独自の減価償却のルールが、20万円・30万円のラインで設けられています。

今回は「事業年度が1年である法人」を前提としています。

さっそく、減価償却のルールをみていきましょう!

通常の減価償却資産(10万円以上)

通常、10万円以上の設備、機械、備品などを購入した場合には、費用ではなく資産として計上します。取得した資産は、使用開始(事業供用)してから徐々に価値が目減りしていくと考え、その資産の役割を果たすとみなされる期間(耐用年数)にわたって費用化していきます。これを減価償却といい、減価償却される資産を減価償却資産といいます。

減価償却方法には、主に「定額法」と「定率法」の2つがあり、減価償却費は次の式で計算されます。

取得価額または期首簿価(※1)×償却率(※2)×(当年度の所有月数÷12ヶ月)(※3)

(※1) 定額法の場合は取得価額、定率法の場合は2年度から期首簿価を使います。

(※2) その資産の種類に応じた耐用年数と減価償却方法により決まります。

(※3) 年度の途中に取得した場合は、取得後の所有月数であん分します(1ヶ月未満は1ヶ月とします)。

減価償却方法は資産の種類によってあらかじめ決められています(法定償却方法といいます)。

平成28年4月以後に取得した資産の場合、法定償却方法は以下のようになります。

建物、建物附属設備、構築物・・・定額法

その他の有形減価償却資産・・・200%定率法

無形減価償却資産・・・定額法

リース資産・・・リース期間定額法

定率法は定額法より早期に減価償却費を多く計上できます。

つまり、

経費(減価償却費)が多くなる → 利益が減る → 法人税等が少なくなる

となり、定額法・定率法で償却期間全体を通じて減価償却費は同じですが、「早期に多く減価償却費を計上できる(法人税等を抑えられる)」という点では定率法の方がメリットがあります。

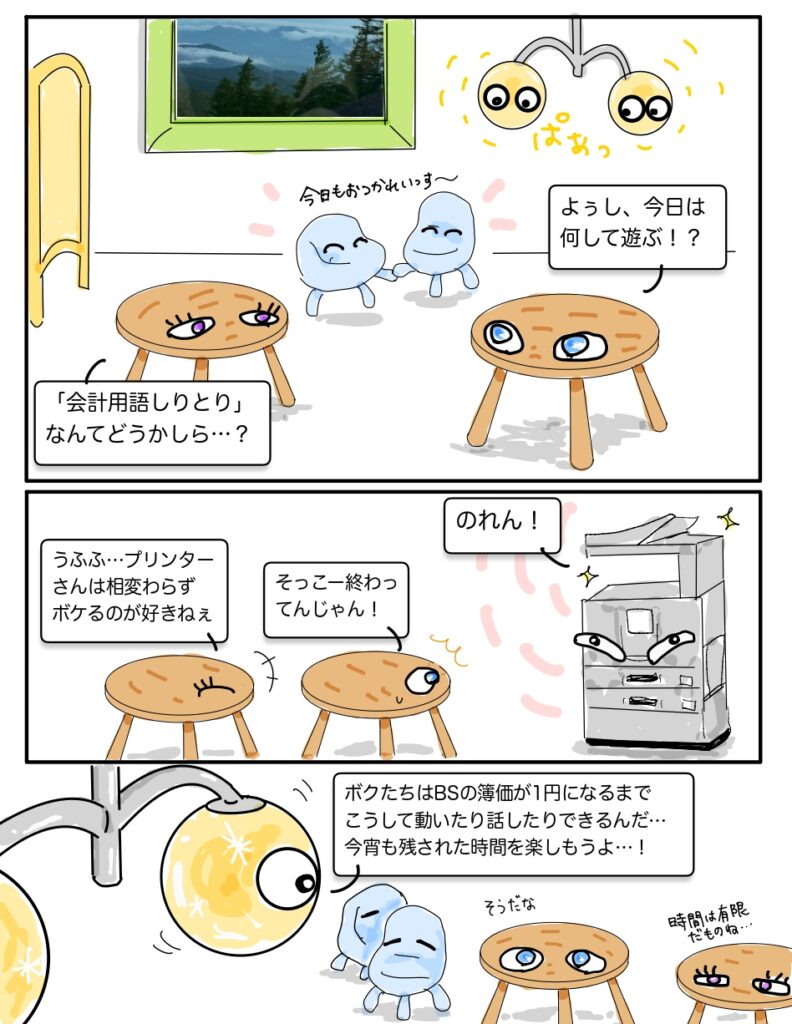

一括償却資産(10万円以上20万円未満)

税務の世界では、通常の減価償却ルールに加え、「取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産については、使用開始から3年度にわたり、その取得価額の合計額を一括して毎年度3分の1ずつ費用化することができる」というルールを設けています。

このように3年で費用化する取得価額10万円以上20万円未満の資産を「一括償却資産」といいます。

多くの資産は耐用年数が3年を超えますので、一括償却資産とすることで早く費用化することができます。

また、一括償却資産の場合は通常の減価償却と違い、償却資産税の課税対象にはならないというメリットがあります。

ただし、一括償却資産では1点、注意すべきことがあります。

通常の減価償却の場合において、耐用年数が経過するまでに除却をしたときは、帳簿価額(費用化されていない残額)のすべてを、除却した年度に除却損とすることができます。

しかし、一括償却資産として会計処理した場合には、2年目で除却した資産があったとしても、その資産だけ除却損を計上することはなく、2年目も一括して取得価額の3分の1を費用化し、3年で償却することになります。

一括償却資産は実態としての減価償却ではなく、あくまでも税務上簡便な処理として使われている、ということを覚えておきましょう。

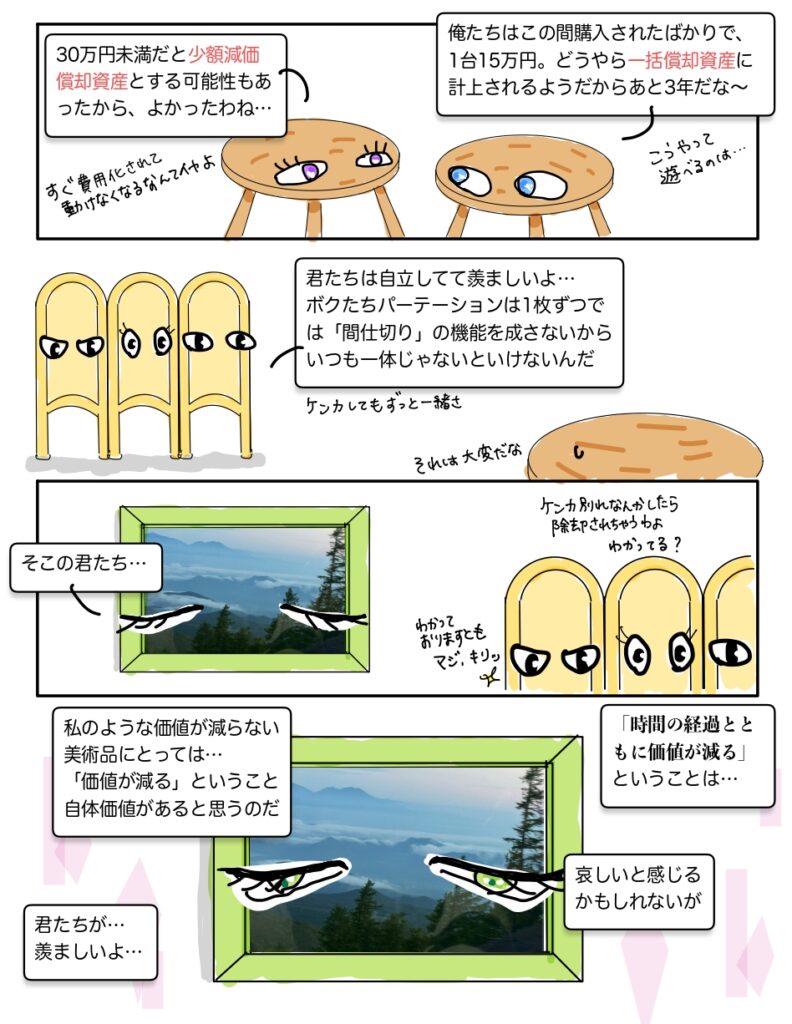

少額減価償却資産(10万円以上30万円未満)

取得価額が30万円未満の減価償却資産については、年間300万円を限度として全額を取得年度の費用として計上できる「少額減価償却資産の特例」もあります。

ただし、この特例は、青色申告法人である中小企業者(資本金もしくは出資金が1億円以下である法人等)であるなどの要件を満たしていることが必要です。

また、少額減価償却資産は、一時に償却できるメリットがある一方で、償却資産税の課税対象となります。

取得価額10万円以上20万円未満の資産でこの特例が使える場合は、一括償却資産とどちらを選択した方がいいか、シミュレーションしてみましょう。

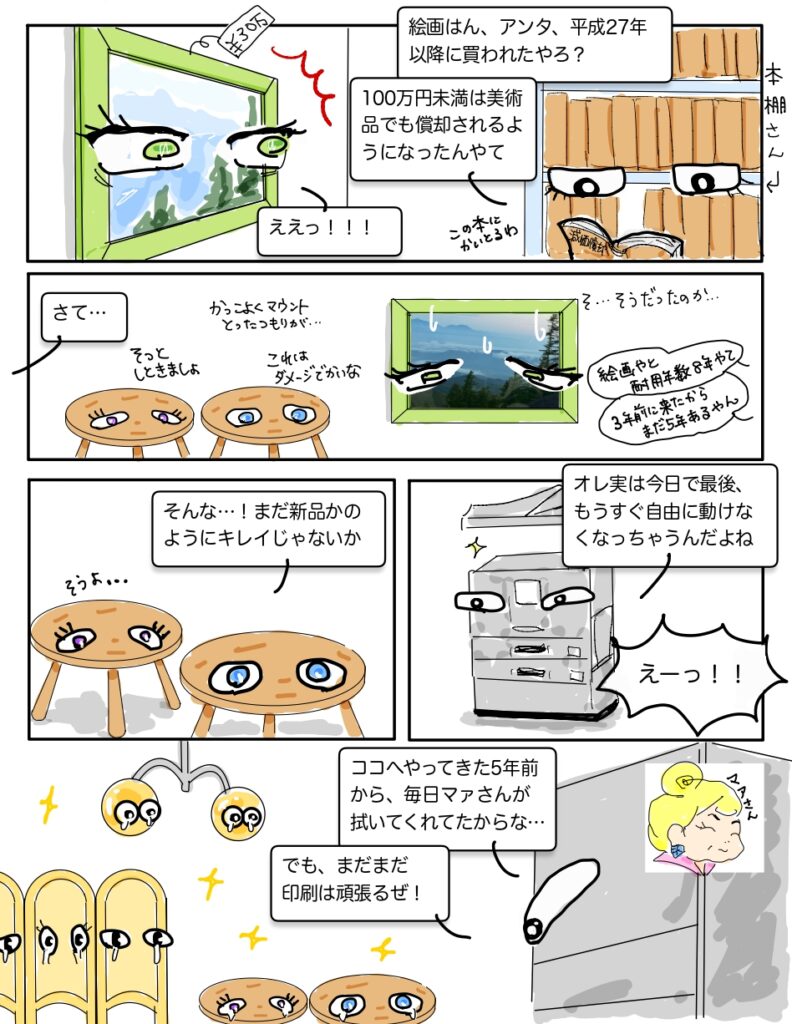

さいごに

減価償却資産は今回お伝えしたこと以外にも、さまざまな論点があります。

会計と税務で違う部分もあるため、最初は戸惑うかもしれませんが、実務でいろんな資産に触れ、耐用年数などを自分で調べることが、一番の勉強になると思います。

そして、いつも勉強を頑張っている自分を、夏休みで思う存分労わってくださいね!

<著者紹介>

定岡 佳代(さだおか かよ)

税理士

兵庫県出身。1980年生まれ。神戸大学工学部建設学科、神戸大学大学院自然科学研究科(土木工学)修了。

関西で技術職に就くも、結婚・出産・上京を機に専業主婦に。次男の妊娠中に簿記の勉強を始め、日商簿記3級・2級に独学で合格。そこから税理士試験に挑戦し、パート勤務、大学院通学と並行しながら3科目合格。立教大学大学院経済学研究科を2020年3月に修了。2021年4月、税理士登録。

硬式野球男子2人の母。「税理士を目指すママ」コミュニティで知り合った友人のママ税理士4人で、セミナーや対談など活動をしている。都内の税理士事務所、税理士法人で約10年の修行を経て、2023年8月に独立開業。「お客様はピッチャー、私はキャッチャー。どんな球でも受け止める。」をモットーに、お客様との対話を大切にしている。