菖蒲静夫(元・キヤノン理事 経理本部・税務担当上席)

【編集部より】

4月になり、新入社員が入社する季節となりました。

会計人コースwebでは、フレッシャーズ企画として、大先輩方からエールをいただきました!

これからの新社会人生活のヒントになれば幸いです!!

はじめに

経理に配属された新社会人のみなさん、おめでとうございます。

私は会社で経理・税務担当として40年以上勤めました。

若い頃を振り返ると、社会人になって数年間の新人時代が最も思い出深く重要な時期だったと思います。

経理部門に配属されることを志望していた人にとってはもちろん、企画や営業など経理以外の部署への配属を希望した人にとっても、今後の長い社会人生活のなかで、経理の視点から会社の仕組みや課題、解決策に取り組む機会に恵まれたことはとても良いことです。

以下、新社会人のみなさんにお伝えしたいことを、私の体験をもとに記します。

若者には可能性に満ちた未来がある

グローバル化とデジタル化の進展によって、社会は目まぐるしく変化しています。

まさに「変化は進化、変身は前進」です。

若者はこの変化する社会の将来を察知し、自ら志望する進路を選択していくことができます。

一方で、会社に所属する身分である以上、会社の方針及び部門長から与えられたミッションを達成すべく業務に励むことも求められます。

自らの希望と組織からの期待が常に一致するとは限りませんが、若いうちは自らの希望をしっかり持ちつつも、まずは与えられた仕事に精一杯取り組むことが大切です。

将来自分がなりたい姿、目標を抱くときは、何らかのきっかけがあり、何かに導かれるように進んでいくと思います。

大多数の人々は学生から社会人になったその時点で既に確固たる自らの進路・志望を持っていたというよりは、社会人になってまずはその環境に慣れ一人前に仕事をこなせるように努力を重ねるなかで、手本とすべき先輩や上長、経営者の姿勢や考え方、行動に影響を受けながら、自らの目標も段々とはっきりしてくるのではないでしょうか。

私の場合も、まずは同じ職場で活躍されていた一番身近な先輩を手本として、その先輩のように職場の中心的な存在感を発揮できる社員に成長できることを目標としました。

その先輩は、自己啓発で、終業後週に数日簿記学校に通い税理士資格取得のための勉強をされており、その姿を手本に私も通学するようになりました。

当時は、将来税務担当になることを目指していたわけでもありませんが、当時経理責任者と面談をするなかで、私が税理士資格を目指して勉強していることを申し上げたところ、需要と供給がマッチして本社経理部の税務担当に異動し、その後長きに亘って税務を担当するきっかけとなりました。

企業がイノベーション投資を行うように、個人も学び続けることが成功の鍵

学生時代を卒業し社会人として仕事を通じて生計を維持する立場になると、職場でのオンザジョブトレーニングを通じた学びはあっても、職場を離れての自己啓発は多忙な中ではなかなか思うに任せない状況というのが一般的かもしれません。

一方、オンザジョブトレーニングのみでは、井の中の蛙大海を知らずに陥ってしまいます。

イノベーションは、なにも自然科学・工学の世界に限ったものではなく、経理その他の事務系の世界においても絶えず起こっており、次々と新しい制度の導入・改定があり、これら最先端の動向・情報に常にキャッチアップして行きませんと、時代から取り残されてしまいます。

多くの会社では、新技術の研究や新商品・サービスの開発のために積極的に研究開発投資を継続し競争力を維持し会社を成長させていく努力を怠りません。

これは個人にも当てはまります。

日々多忙に仕事や生活に追われるなかでも自己啓発を継続することは大切です。

キーパーソンとなることで人脈を広げ信頼を得る

会社勤めをしていると、業務上繋がりのある部門との人脈が形成されていきますが、私のように税務一筋40年も同じ職場で働いていると、これら関係部門の人達が人事異動で他の職場へ移っていくことがよくあります。

嬉しいのは、これらの人達から税務に関する相談事を移られた先の職場からも受け、その異動先職場のメンバーを新たに紹介いただくことで、一層人脈が広がっていくことです。

社内の各部門にはキーパーソンと呼べる人がおり、何か新たな課題等が発生したときには、これら各部門のキーパーソンが連携して対処することでスムーズに成果を上げることができます。

事業部門の人達がローテーションにより国内外さまざまな拠点に異動した場合でも、各部門のキーパーソンが居る限り、何かあったときには安心して相談や協力を得ることができることは素晴らしいことです。

経営者を目指すにしても得意な専門分野を有することは必要

新入社員にとっての目標はいずれ会社の事業方針や戦略を担う経営者になることだと思います。

一方で、今日の社会経済は非常に複雑化、高度化しており、たとえ自らの勇気と情熱・行動力に自信を持っていたとしても、その基礎にしっかりとした得意とする専門的な知識や実務を遂行する実力を兼ね備えていないと、誰も経営者に相応しい能力を有する人材であるとは認めてくれません。

今どき、人付き合いが良いとか、気が利いている、リーダーシップに優れているなどというだけで経営者になれる時代ではないでしょう。

企業内の専門家に求められる役割は、自らの専門性を高めると同時に関係部門との連携・協業を通じて会社全体の成長・発展にともに貢献・参加していくことです。

現にこういった関わりを経て専門家から経営者に上り詰める人達もいますし、経営者にはならなくても経営者に信頼され意見具申を求められる専門家として会社になくてはならない存在として処遇される人達がいることも知っています。

専門家であり続けることは簡単なことではない

私は会社の中で一番の税務の専門家ですなどと言っても、広い世間から見れば大した存在ではありません。

名実ともに本物の専門家になることを志すのであれば、産業界に集う多数の会社メンバーのなかでも五本の指に入るほどの存在になることを目指すべきです。

仮に日本でそのようになったとしても、世界は広く、欧米亜等には国際的な議論をリードする先達が大勢います。

上には上がいるわけです。

また、今日のように変化の目まぐるしい時代にあっては、一度その道のプロと言われるような域に到達できたとしても、学び続けていきませんと、知識は陳腐化が避けられません。

ある分野で専門家であり続けるためには、そのための努力を継続していかなければなりません。

教え上手は学び上手

経理に配属されると、関係部門に対して、税務・会計・予算管理等に関する社内ルールや決算・税務申告に係る社内説明会を開催する機会が少なからずあります。

税務調査等での反省・改善策を立案・実行するに当たっては、関係部門に周知徹底を図る場を設け、さらには社内研修講座を開講しその講師を務める機会も生じます。

こうした経験を振り返って思うのは、他人に何かを教えるためには、なによりも自分自身が良く理解していななければならないということです。

つまり、教えるためにはまず学ぶことが必要です。

おわりに

私も若い頃、紙の会計人コースを購読し、受験勉強に活用した経験を有しています。

今回こうして会計人コースwebに寄稿する機会を得られましたことはとても光栄です。

新社会人のみなさんに以上の述べましたことが少しでもお役に立てますことを期待します。

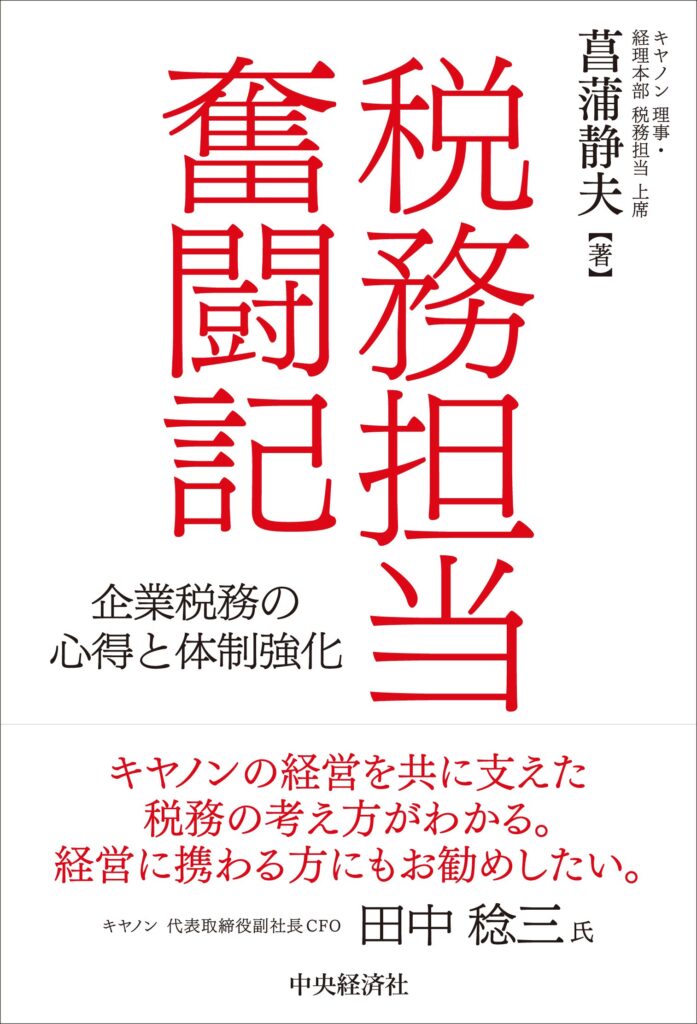

さらに興味のある方は拙著「税務担当奮闘記」(中央経済社)をご覧いただければ幸甚です。

◆メッセージをくれた先輩◆

菖蒲静夫(あやめしずお)

1958年 12月生まれ

1981年 キヤノン株式会社入社,光学機器事業部 総務部経理課 配属

1984年 経理部 会計課 税務担当

1990年 税理士試験合格(簿記論・財務諸表論・法人税法・消費税法・相続税法)

1992年 経理部 会計課 主任研究員

1993年 経理部 会計課 課長代理

1998年 経理部 会計課 税務担当課長

2005年 経理部 副部長 兼 税務会計課長(税務会計課 新設)

2007年 経理部 税務担当部長

2016年 理事・経理本部 税務担当 上席

2024年 キヤノン株式会社退職