【会計士試験】試験制度の変更を受けて受験生が意識すべきポイントは?~第1回 制度変更の概要

- 2025/10/14

- 公認会計士試験

平林黎(TAC公認会計士講座講師)

はじめに

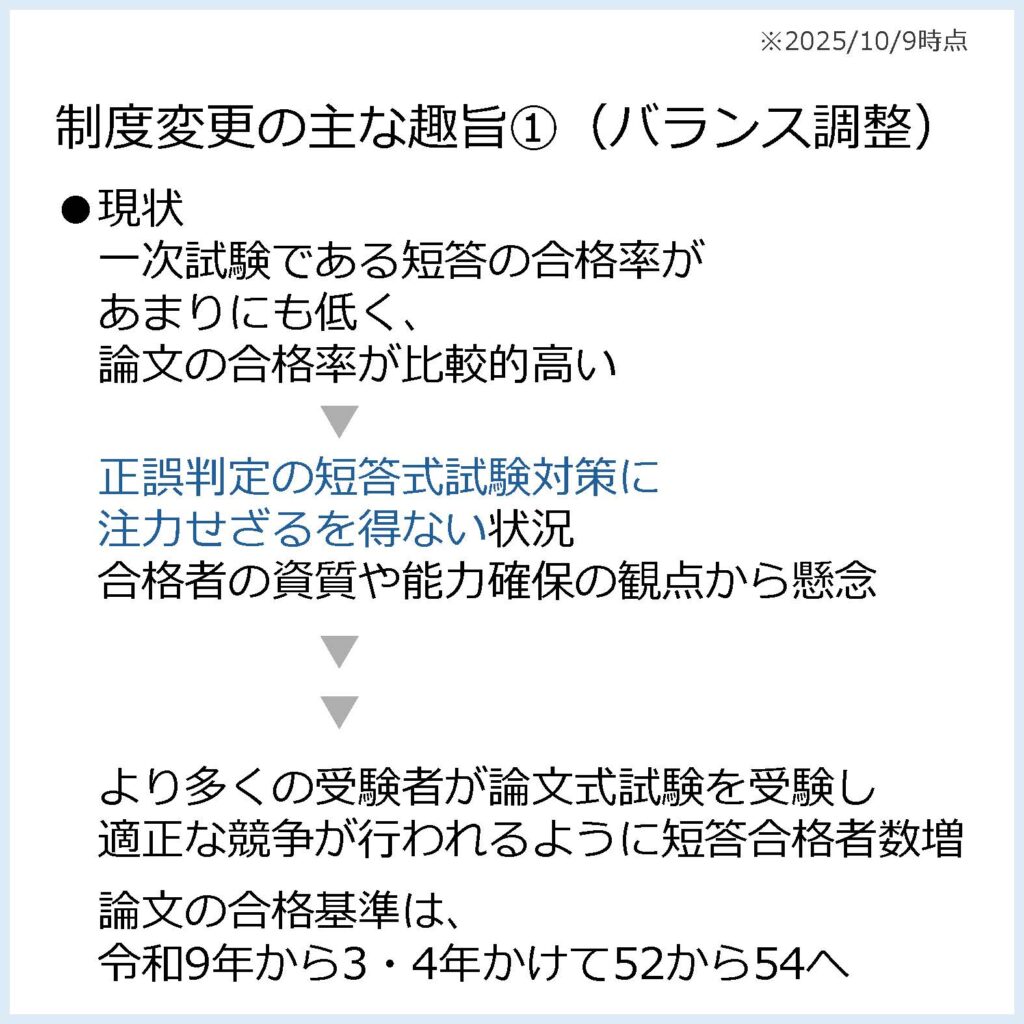

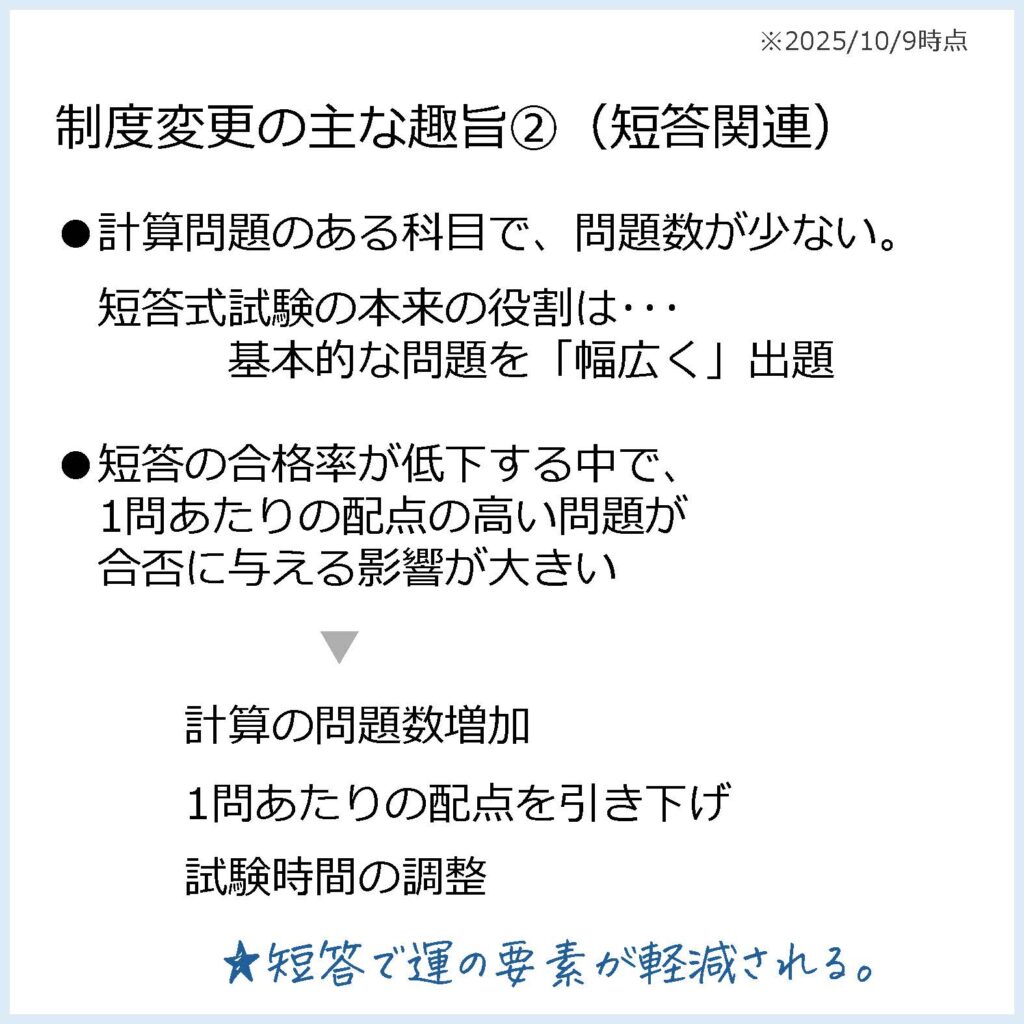

令和8年度以降、公認会計士試験の制度が段階的に変更されます。近年、短答の合格率が低下する中で、1問あたり7~8点の問題が合否に大きな影響を与えていました。難問が多い回ほど運の要素が強くなり、「論文に進めば合格できるはず」という十分な学力を持った受験生が、短答で1~2点届かず撤退するケースもありました。

今回の制度変更により、短答で運の要素が軽減され、実力が反映されやすい試験となります。論文に挑戦できるチャンスが増え、基礎を固めた受験生には追い風となります。

この記事では、令和7年10月時点で確定している変更点を踏まえ、令和8年度の受験生が学習上意識すべきポイントを紹介します。求められる力の本質は、変わりません。安心して学習に集中できるよう、本記事が参考になれば嬉しいです。

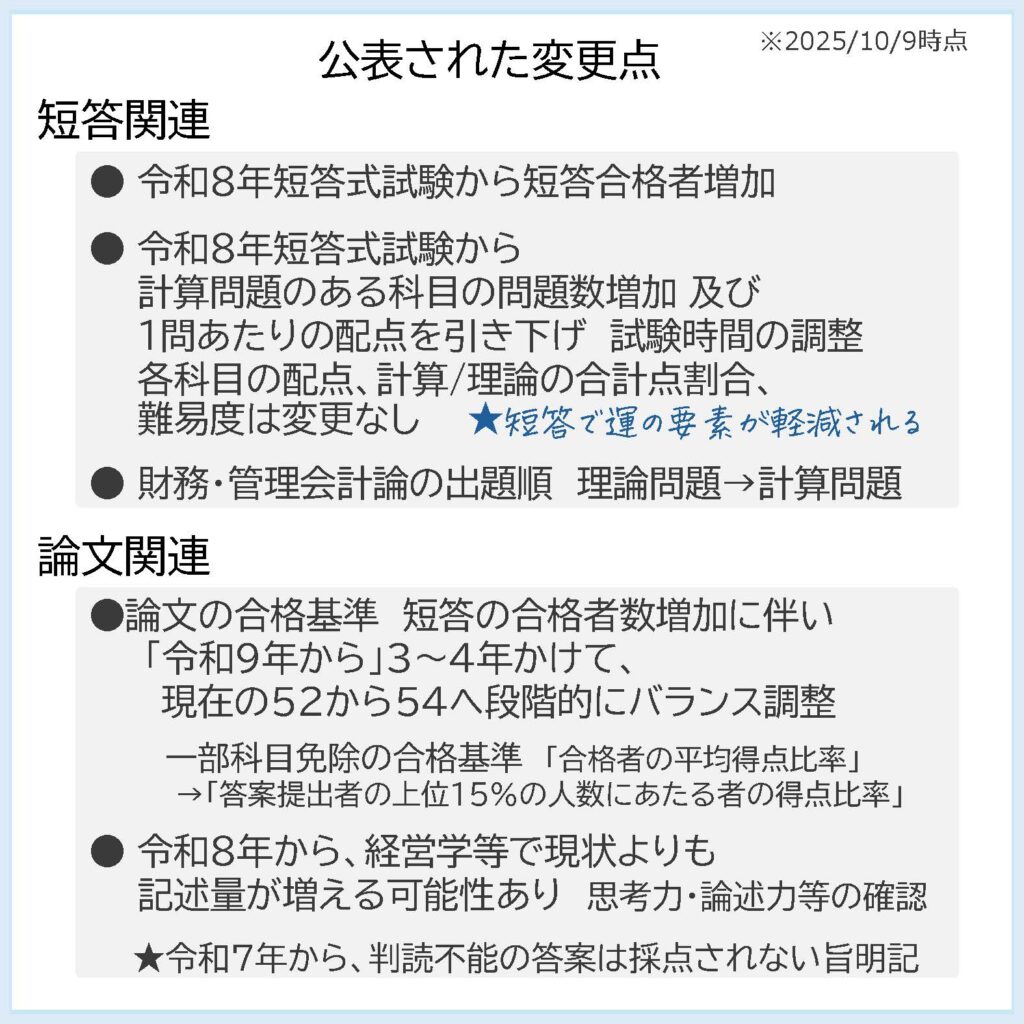

変更点の概要

令和8年第1回短答式試験(令和7年12月実施)から、問題数の増加、1問あたりの配点引き下げ、試験時間や出題順の変更が行われます。

また、令和8年から短答合格者数が増加し、令和9年からは3~4年かけて論文合格基準が段階的に調整されます(公認会計士試験のバランス調整)。

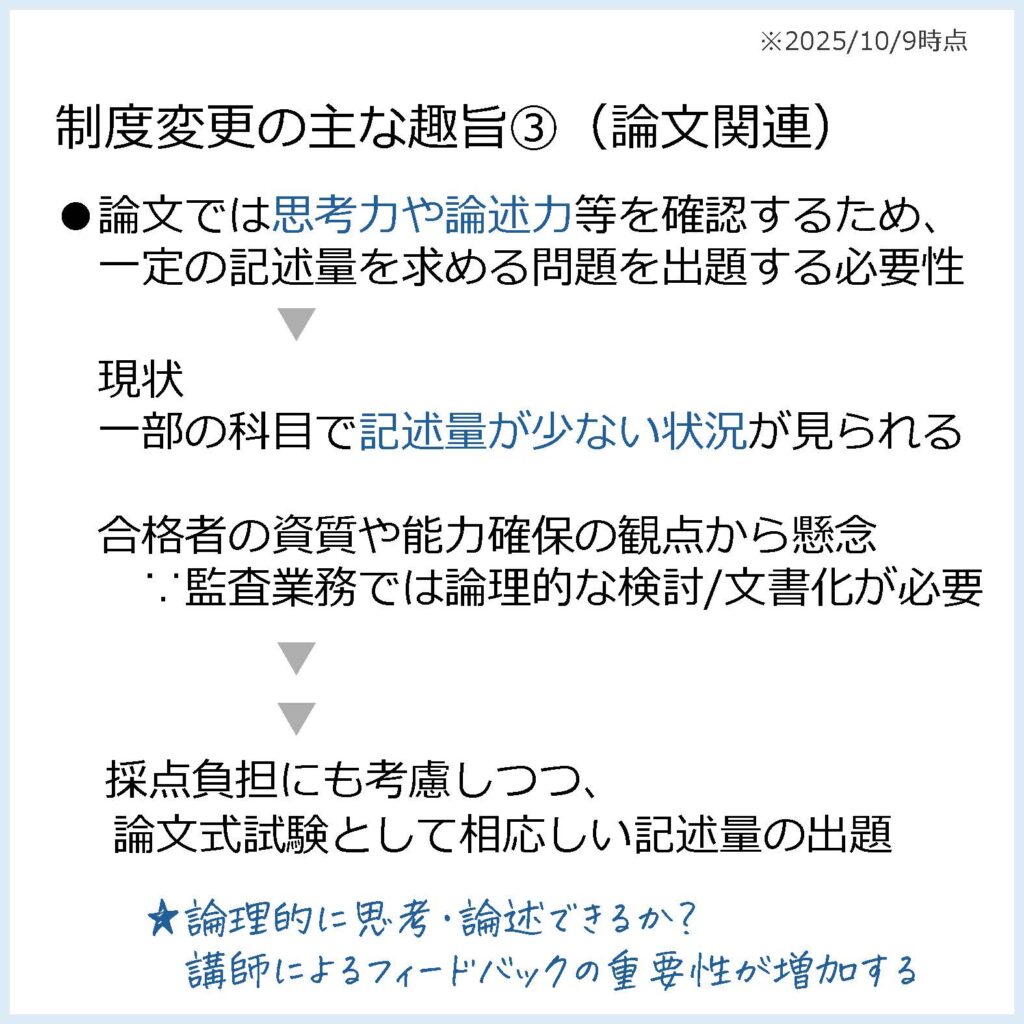

制度変更の主な趣旨は、以下のとおりです。

変更点の詳細や趣旨、過去の合格率等の参考資料、今後導入が検討されている内容については、公認会計士・監査審査会『試験のバランス調整について』ページで公開されています。

次回からは、短答・論文に分けて、令和8年度の受験生が意識すべきポイントを見ていきます。

【プロフィール】

平林 黎(ひらばやし・れい)

TAC公認会計士講座講師(フォローチーム主任、学習相談/学習法セミナー/受講生向け公式LINE/財務会計論-理論質問対応)

1986年東京都多摩市生まれ。国際基督教大学教養学部国際関係学科卒業。体調を崩し、公認会計士試験を一度撤退。

2014年独学で保育士資格取得後、公認会計士を再度志す。

2016年論文式試験に合格し、現職。

2020年以降、オンラインでの相談対応・セミナーを開始。

下記SNSで主に受験生に向けた情報発信を行っている。

◆X(旧Twitter) https://twitter.com/hirabayashi_tac

◆Instagram https://www.instagram.com/hirabayashi_tac/

◆Youtube https://www.youtube.com/@tac1795/videos

--150x112.jpg)