きつね(30代、会社員・事業会社経理職)

【学習スタイル】

学習初期 資格専門学校 Web通信

学習後期 CPAラーニング無料講座+CPA会計士テキスト+市販問題集(TAC)

▶サムネイルは使用教材。

過酷な職場環境の中、キャリア形成を考え受験を決意

転職先の職場環境が過酷だったことが、私が簿記1級を目指す最大のきっかけでした。

毎朝7時には出社し、退社は深夜0時過ぎという日々が当たり前に続く職場。

さらに上司は毎年のように退職し、新たな中途社員がやってくるという入れ替わりの激しさ。

そんな環境にありながらも、不思議と「大変だから辞めよう」という気持ちにはならず、ただ仕事に振り回される毎日を過ごしていました。

その結果、会社独自の経理処理には詳しいものの、経理の専門家としては中途半端なスキルしか身についていない状況に。

「このままではいけない」と思い直し、主体的なキャリア形成の第一歩として簿記1級の取得を決意しました。

通信講座を利用し勉強するも、理解が浅く6回不合格を経験

決意は固めたものの、仕事の忙しさは相変わらず。

そこで選んだのは、自分のペースで受講できる通信講座でした。

通勤電車や昼休み、土日の細切れ時間を活用し、講義を1.5倍〜2倍速で視聴。

理解は浅くても構わないと割り切り、演習問題をひたすら繰り返しました。

試験2か月前からは過去問を論点別に解き、解法を覚えることに注力しました。

しかし、焦りから論点の本質的な理解に必要な時間を削り、小手先のテクニック頼みの学習方法が習慣化。

暗記中心の試験なら通用したかもしれませんが、1級では全く歯が立たず、6回目の受験でも最高56点と、合格には遠く及びませんでした。

勉強方法を「本質理解」に変更、7回目で手応えを感じる

6回目の不合格通知を受け、「このままでは絶対に受からない」と痛感。学習方法を根本から見直すことにしました。

ちょうど第一子が誕生し、「今度こそ合格しなければ後がない」という覚悟も生まれました。

まず変えたのは、「問題が解ける=理解している」という思い込み。

本質の理解を最優先に据えました。

本質とは、会計処理の目的や制度設計の経緯であり、それを自分なりに納得し、口頭や文章で説明できる状態を目指しました。

講義だけで足りなければ企業会計基準まで読み込み、育児の合間には息子のぬいぐるみに説明するなど、徹底してアウトプットを重ねました。

復習はエビングハウスの忘却曲線を意識し、学習当日の夜→翌日→1週間後→1か月後のサイクルで繰り返し。正解できなければ翌日に再挑戦し、苦手論点は1週間毎日復習することもありました。復習の負荷は重く、時には精神的にもきつい時期がありました。

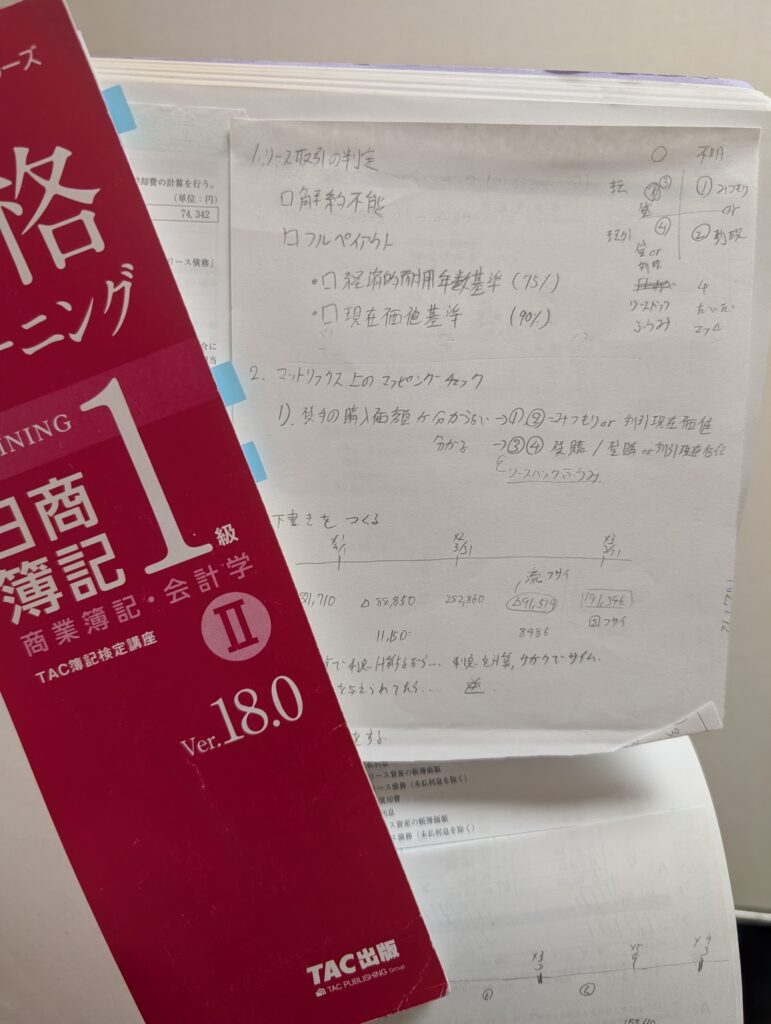

また、凝ったミスノート作りはやめました。

代わりに、間違えた箇所や理由を、解答を作ったコピー用紙に追記し、テキストや解説冊子に貼り付けて定期的に見直す方式に変更。

さらに、習熟度が深まってきた段階で論点やミス傾向をまとめたスプレッドシートを作成し、問題演習の代替として活用しました。

この方法に切り替えてから、全論点をカバーしきれなかったものの、7回目の受験で過去最高の66点を獲得。初見の応用問題にも冷静に対応できるようになり、確かな手応えを感じました。

8回目で合格!

手を広げずに論点を網羅

8回目の受験では、重要度を意識しながら論点の網羅を徹底。

前回、見送った論点さえ押さえていれば合格できたため、同じ後悔は二度としたくありませんでした。

具体的には、

・テキスト(CPAラーニング):重要度A〜CのうちA・Bを例題ごと学習

・問題集(TAC合格トレーニング):重要度★★★〜★のうち★★★・★★を中心に演習

重要度Cや★1の問題は、他の全問題を自信を持って解ける場合や、得意論点化したい時のみ取り組みました。

過去問&予想問題集を活用

簿記1級は問題文に独特の癖があるため、過去問演習は必須です。

私は7年分14回を最低2周し、80点超を目標に取り組みました。

さらに予想問題集はCPA、ネットスクール、TACの各4回分に挑戦。

ただ、振り返ると不安から手を広げすぎた面もあり、むしろ苦手論点の復習に時間を割いた方が効率的だったと感じます。

最後に

SNSやスクールの合格体験記には、1年で短期合格など輝かしい例が並びます。そんな中、私は8回目にしてようやくの合格。誇れるスピードではありませんが、私の経験談が誰かの次につながれば幸いです。

今だからこそ言えるのは、「焦らず基礎から一つずつ積み上げること」こそが、最短の合格ルートだということ。

仕事や家庭で忙しい中、焦る気持ちは痛いほどわかりますが、正しい努力を継続すれば必ず結果はついてきます。

--150x112.jpg)