しーちゃん

(30代、会計事務所勤務)

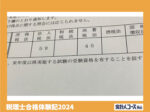

〈受験情報〉

学習スタイル:資格の大原(Web通信)

合格科目:簿記論・財務諸表論(令和4年度 1回目)、消費税法(令和6年度 2回目)

▶トップ画像はしーちゃんさんが税理士になると決め、新卒から働いてきた会社に退職を申し出た日の夕方に撮った写真(本人提供)

税法初年度に感じた「税法の壁」

令和5年度、令和6年度に消費税法を受験し、2回目の受験でなんとか運よく合格することができました。

令和5年度に消費税法を受験した際の結果は50点にも及びませんでした。

また、直前の答練期も上位30%に食い込むのでも大変で、簿財を受験した時とは異なる周りの受験生のレベルの高さや税法理論の覚えにくさに苦戦し「税法の壁」はあるのかもしれない、上位に食い込むためには勉強のやり方を変える必要があるのではと感じました。

前年の失敗の反省点

令和6年度に再受験するにあたり、令和5年度の受験から、

①理論暗記を直前まで疎かにしてしまったこと

②予備校のカリキュラムに頼りすぎてしまったこと

以上の2点を改善する必要があると考えました。

具体的に、①については、日々の講義で解説された理論を次の講義までの間に覚えてからミニテストに臨んでいましたが、精度が甘く思い出しながらギリギリ書ける状態でした。

しかし、この精度だと再度暗記する時にはほぼ全く覚えていなく、直前期の再暗記に多大な労力を費やすことになったため、再受験の際は1度ガチガチに暗記するまでやることを意識しました。

また、②については、税法初年度は予備校のカリキュラム通りにこなすことしか考えておらず、試験日から逆算して、本試験までに何をどこまでやっておく必要があるのかを自分で考えることを放棄していたことが、直前期以降のバタバタや焦りにつながってしまったと考えました。

そのため特に理論は、直前期以降は予備校のカリキュラムを参考にしつつ、自分で計画を立てて進めるようにしました。

具体的な勉強の進め方

計算

前年度本試験で戦えなかったことから、理解が不十分の箇所がそれなりにあると考えたため、基本的に直前期までのインプット期は予備校のカリキュラム通りに進めました。

直前期以降は、調整対象固定資産、居住用賃貸建物、納税義務、課税標準(みなし譲渡や低額譲渡など)などの項目を定期的に見直すようにし、試験に出た際に差がでる可能性が高いと思われる箇所の勘が鈍らないように注意しました。

また、簡易課税についても、本則計算と比較して、知っているかどうかだけで点数に大きく差がついてしまうと考えたため、予備校で扱う項目プラスアルファで、初見だと判定が迷いそうな項目約30種類程度(ネットで調べてすぐ出てくるようなもの)は押さえるようにしました。

理論

理論も計算と同様に直前期までは予備校のカリキュラム通りに進めました。

予備校の講義を視聴後、計算問題はいったん置いておいて、理論を固めることを最優先事項としました。

理論をある程度押さえてから、計算問題を進めることで、理論と計算を相互にリンクさせるように意識しました。

直前期以降は理論の進捗管理表を作り、1週間以内で1週するように計画(最初は6日で1回転、最後のほうは3~4日で1回転するくらいのペースでした)し、これを本試験まで回していくようにしました。

予備校で出される出題ランク表も参考にし、出題可能性が低いC項目は、他のA,B項目よりも割く時間を少なくし、理論ごとである程度濃淡はつけるようにしました。

直前期以降にこのやり方を採ったことで数十回転でき、本試験には、それなりに自信をもって臨むことができました。

その他

こちらの会計人コースwebでも記事になっていた、国税庁Q&A(軽減税率やインボイス関連など)にも隙間時間に目を通すようにしました。

ただ、じっくり取り組もうとするとかなり時間がかかってしまうため、ある程度取捨選択が必要になるかと思います。

(取捨選択のやり方は色々あるかと思いますが、私はもし自分が出題者側であった場合に問いたい内容かどうか、または試験として問えそうな内容かどうかで判断していました。)

また、余力があればですが、国税庁質疑応答事例にも目を通しておけると良いと思います。

私自身、質疑応答事例の存在に気が付かず、本試験後に過去の合格者で何名かの方が質疑応答事例からも度々出題されていることを紹介されている記事を見つけました。

質疑応答事例に実際に目を通したところ、令和6年度の本試験でも理論で一部質疑応答事例の内容がほぼそのまま出題されていました。

また、直前答練の難易度の高い問題も質疑応答事例に記載されている内容からの出題が結構あることに気が付きました。

ただ、こちらも量が結構ありますので、まずは予備校のテキストの内容を押さえることを優先し、余力があれば目を通すレベルで良いかと思います。

おわりに

税理士試験に挑戦している人のほとんどは、誰にお願いされたわけではなく、自分の意思で税理士になると決めて挑戦していると思います。

しかし、自分自身で望んで始めたことであっても、楽しいことよりも大変なことのほうが圧倒的に多く、気が滅入って弱気になることもあるかと思います。

私自身、30代になって税理士を志し、一念発起してこれまで勤めてきた会社を辞めて、税理士試験に飛び込みました。

そう簡単に突破できる試験ではないと覚悟して臨んだつもりですが、実際にやってみると自分が想定していた以上にハイレベルの競争で、まだ3科目目ですがここまで来るまでにお金や余暇、仕事のキャリアなど色々なものと引き換えにしてきましたので、道のりがとても長く険しく感じました。

ほかの人よりも確実に大変な思いをしているからこそ、私は、税理士試験受験生はライバルであるというよりも同じ志を持った仲間であると思っています。

あのとき税理士になると決め挑戦する選択をしたことが正しかったと後で振り返った時に胸を張って誇れるように、お互い頑張りましょう。

ここまで読んでいただきありがとうございました。

【こちらもオススメ!】

合格体験記の一覧