【会計士試験】試験制度の変更を受けて受験生が意識すべきポイントは?~第3回 論文対策への影響

- 2025/10/17

- 公認会計士試験

平林黎(TAC公認会計士講座講師)

はじめに

第1回では、試験制度変更の概要について、第2回では、短答対策への影響について見てきました。第3回では、論文対策への影響について検討していきます。

論文に関連する大きな変更として、令和9年度から3~4年かけて論文の合格基準が現状の52から54へ引き上げられます。

短答合格者数の増加に合わせた変更ですが、求められる力は大きく変わりません。

しかし、令和8年以降、以下を意識する必要があります。

意識すべきポイント

会計学・計算の強化

短答の形式変更により、計算科目を網羅的に押さえている・総合問題に慣れている論文初年度生が増加すると考えられます。

例年よりも、2025年6月時点で既に簿記1級合格水準に達している短答生も多い印象です。

論文リスタート生で会計学の計算に不安がある場合は、早めの補強が必要です。

一部の科目で記述量増加の可能性

現状、経営学など一部の科目では記述量が少ない状況です。思考力や論述力等を確認するため、今後は増加していく可能性があります。論述力に不安が強い場合、定期的に講師からフィードバックを受けて改善を図りましょう。

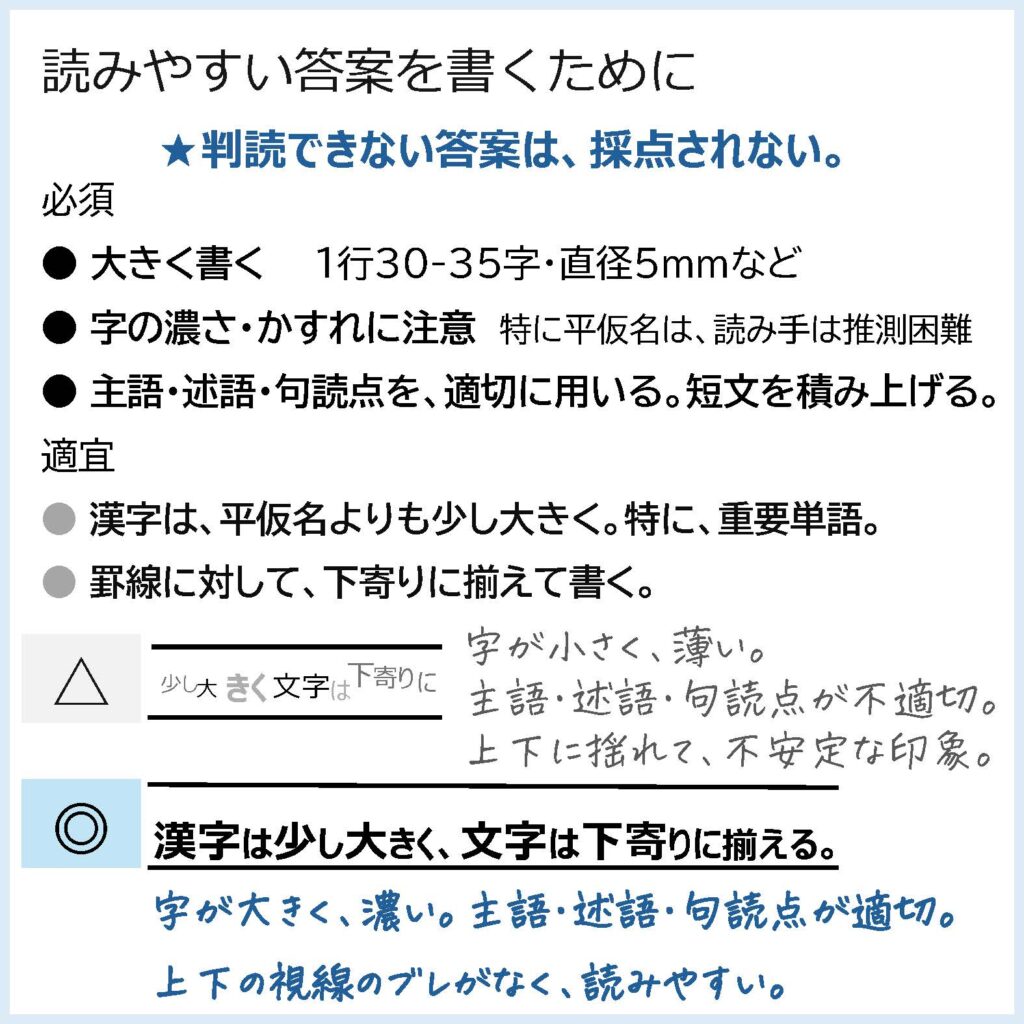

判読できる答案か

令和7年の受験案内から、判読不能の答案は採点されない旨が明記されました。読み手を意識して、字の大きさや濃さに注意しましょう。達筆でなくても、少し気をつけるだけで読みやすくなります。

ポイントをまとめると・・・

ここまで、令和8年度の受験生が意識すべきポイントを短答・論文に分けて見てきました。

最後に、インプット面・アウトプット面に分けて整理します。

インプット面:理解・暗記/ピーク合わせ

●計算で重要な論点はできるだけ潰し込む。

●理論科目は「常識」を増やして、手際良く正誤判断。

アウトプット面:試験中の行動

●短答は形式・時間配分に慣れる(個別論点の総合問題も)。

●論文では判読できる答案を書く。

●疲労対策を試す。

おわりに

繰り返しになりますが、合格者に求められる力の本質は、これまでと変わりません。

基礎を固めつつ、答練での実践練習の機会を最大限に活用しましょう。受験生の皆さんの健闘を祈っています。

第1回の記事はコチラ

第2回の記事はコチラ

【プロフィール】

平林 黎(ひらばやし・れい)

TAC公認会計士講座講師(フォローチーム主任、学習相談/学習法セミナー/受講生向け公式LINE/財務会計論-理論質問対応)

1986年東京都多摩市生まれ。国際基督教大学教養学部国際関係学科卒業。体調を崩し、公認会計士試験を一度撤退。

2014年独学で保育士資格取得後、公認会計士を再度志す。

2016年論文式試験に合格し、現職。

2020年以降、オンラインでの相談対応・セミナーを開始。

下記SNSで主に受験生に向けた情報発信を行っている。

◆X(旧Twitter) https://twitter.com/hirabayashi_tac

◆Instagram https://www.instagram.com/hirabayashi_tac/

◆Youtube https://www.youtube.com/@tac1795/videos